「『今晩、依頼です』だぁ?」

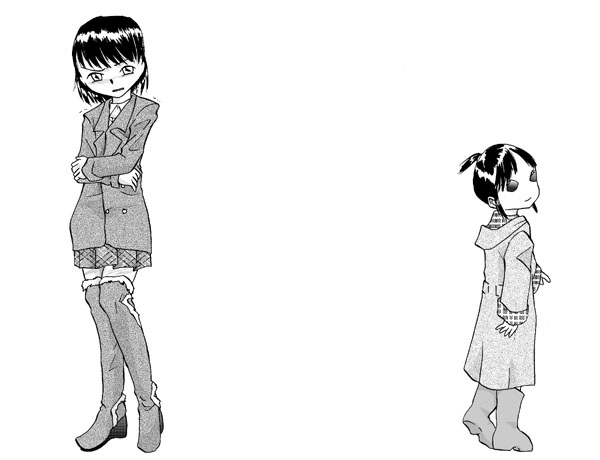

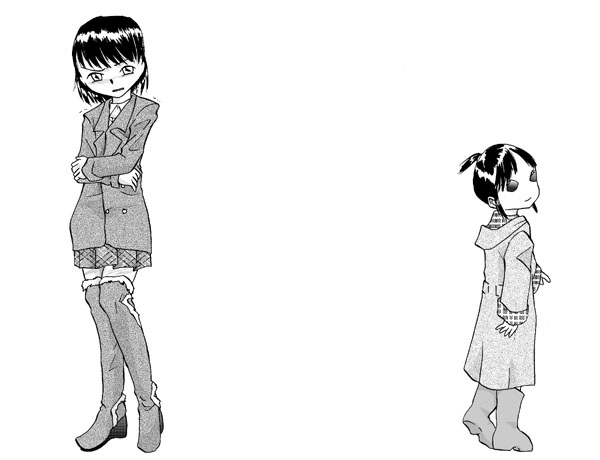

主人公、紅野沙夜は夕食中だった。

古びた質素な食卓の上を、部屋の蛍光灯が落とす暖色の明かりをきらきらと返しながら

今この瞬間までせっせと踊っていた紅色の箸は、じっとしていれば端正にも見えるその顔立ちが

不機嫌さも露わに歪められるやいなや、焼いた白身魚の上に乱暴に突き立てられて

それからちっとも動かなくなってしまった。

「…尖晶」

「はい、沙夜様」

答えた式神、「尖晶」は、食卓を挟んだ向こうで法蓮草の炒め物を口に運んでいたのだが

次の一口が届く前に、正面から身を乗り出してきた主人の両腕に胸ぐらを捕まれて

掴んだままの箸を放り落とすほどに、強引な動作で引き上げられていた。

「あの…沙夜様?苦しいですが」

「ちょっとあんた、ねぇ…昨日と一昨日とその前の日の晩にも同じ台詞で人を仕事に

駆り出しといて、そろそろもぉちょっと何か言うことないのかナ?ねぇ、オイ?」

言いながらがくんがくんと尖晶の首を揺さぶる沙夜の目はどんよりと濁って

これっぽっちの生気もない。それもその筈

一昨日の晩から、彼女はろくにも寝ていないのであった。

彼女がかく言うその「仕事」は、近頃は大抵の場合に夜半、それも深夜の時間帯に

掛けて入る。十七の若い娘が夜に仕事を持つなどと、世間的には良い目で見られたものではないだろうが

生憎とそのような商売に手を染めている訳ではない。

「除霊業」なるものがその実、まともな仕事どうかは別にしても。

「ああもぉっ、行くぞ、今から!…黒曜!」

「あっ、はい!」

式神「黒曜」を連れて、沙夜の背中は今宵の晩も、下り始めた夜の帳の向こうへと消えていった。

紅の杜・外伝 〜雪乃夜ニ〜

二人が目的地に着いたのは、夜も二十時を回ってからのことである。

「うぅ〜っ、さむさむ…何でこんな時期に連日出勤しなきゃなんないんだか」

「まあまあ、ご主人様。そのお陰でおうちも繁盛で、毎日おいしいご飯が食べられるわけですし」

「あたしが食べさせてんだっつの。…ったく、建物の中ならあったかいかと思って来てみればねぇ…」

やっぱり寒いのだから、やるせないことこの上ない。

今回の依頼は、とある町の役所から仰せつかったものだ。

なんでも、住宅街の外れに昔学校として使われていた古い建物があって

長い間開けっ放しにされていたのだが、つい最近になってようやく取り壊されることが決まったらしい。

ところが付近の住民曰く、そこがまさに「出る」スポットなのであって、事実、工事の下見に入った

関係者の何人かが原因不明の事故にあったとか、おかしな声を聞いたとか人影が見えただとか

とにかく、ちょっとした騒ぎになっていたのである。町の職員は大層困り果てて、結局この日の午前中

「紅の杜」として除霊士の看板を掲げる沙夜のところへ、

事態の調査と問題の解決を請うてきたわけであった。

「さてと…でぇ、具体的には何をどうすればいいわけ?あぁん?」

「とりあえず、今日のところは様子見ということで、何かあったら報告してくれるだけでいいそうです」

「はぁ?ちょっと、『今日のところは』…って、

まさかこんなトコに何度も来いってわけじゃないでしょうね!?」

「一応、あちらの方でも段階を踏んで色々と調整する必要があるそうなので…」

「かー!お役所仕事が、泣かせるわっ」

先ほどから不満垂らしっぱなしの沙夜を先頭に、二人は古ぼけた階段を昇った。

校舎は全域木造建てで、一歩一歩体重を進めるたびに、老朽化した床板がキシキシと物悲しい音を立て

歳経た木材の独特な香りと相まって、いかにも長い間使われていなかったという感じが

ひしひしと伝わってくる。窓ガラスははめっ放しになっているものの

何枚に一枚かの割合で割れたり窓枠ごと落ちたりしていて

そこから真冬の風が容赦なく吹き込んできていた。

二人が来る途中にはなかったのだが、気づけば雪も降り出したようで

外からの風にさらわれてきたのだろうか、冷たい銀色の綿屑が、暗い校舎の中を冬の蛍火のように

ちらほらと舞い始めている。

細身の革のジャケットに膝上のロングブーツといった出立ちの沙夜は

こらえきれない寒さに先ほどからしきりに両肩を抱いて震えていた。

下は制服のスカートをそのまま穿いてきてしまったから、ブーツとの間の絶対領域は既に薄桃色に染まって

痛々しいほどの無防備な状態で晒されている。

ちなみに黒曜はと言えば、コートに長靴姿で、沙夜とは対照的に

肌を切るようなこの寒さにも比較的平然としていた。

「あ〜くそっ…式神のあんたになんでそんなもんが要んだか…」

「これですか?義人様に頂いたんです。あったかいですよー」

「あの、馬鹿親父…フラフラしてるかと思えば、遂に式神にまで手を出しやがったか…」

「ご主人様、そゆこと言うのが可愛くないって、義人様が仰ってました」

「きぁー、腹立つ!いいもん、来月絶対コート買ってやんだから!」

「いたっ、あぅ、蹴らないでくださいよぉ」

…と、寒さにかまけたそんなじゃれ合いも長く続いたのである。

いつまで経っても何の異常も見当たらなかったものだから、いつしか依頼のイの字も霞んで

どこかしら二人のテンションも上がってきていた。

油断禁物、勝って兜の緒がどうとかなどという戦どきの戒めは、このときばかりは頭になかった筈である。

二階の窓ガラス越しに、彼女が覗いていたのにも気づかなかったのだから。

しばらく経って、一階と二階の探索を終えた二人は、続く三階へと昇る階段の前に立っていた。

三階から上は屋外のベランダであったが、依頼主の話では鍵がなくなっていて出られないという

ことだったので、残すフロアは三階のみとなっていたところである。

もっとも、床面積だけでも相当に大きな建物で、ここまで調べて回る頃には大層な時間が経っていた。

「やれやれ…結局ここまで何もなし、ね」

「大丈夫ですよご主人様、まだあと一階残ってることですし」

「いやおい。その『大丈夫』って意味が分かんないだけど………ぁ」

そこまで言ったところで、急に沙夜が言葉を切った。

「?」

黒曜が怪訝そうにして顔を覗き込む。

「…ご主人様?どうかしましたか?」

「いや、あのさ…」

言いながら珍しく、沙夜が口ごもった。どうにも様子がおかしい。

しばらく前から妙にそわそわと落ち着きが無く、今では立ち止まっていても心なしか

腰がもじもじと動いてさえいるように見える。

優秀な式神とはこういう場合、言わないうちにも気づいてくれるものである。

主人の異変を素早く察知した黒曜が、元気よく言い放った。

「あっ、分かりましたご主人様、おしっ…」

がつんっ!

「いたぁっ!」

瞬時に飛んだ沙夜の拳は、黒曜の額へと向かって真っ直ぐに叩き込まれて、不敬は結果、未遂に終わった。

「

口に出すなこの、馬鹿っ!………あーもう、トイレどこかなぁ、くそっ…」

涙目でしゃがみこむ黒曜を尻目に、沙夜は少々切迫した表情で辺りを見やった。

体の小さい年頃の娘が、寒い中をこれだけの長時間歩かされたのだから

その手の生理的現象が近しくなるのも、無理はない。

ただ、日ごろ格好に気を使った振る舞いを重ねている手前

そのように可愛らしいことを人前で口にするのはいくらなんでも、ちょっと恥ずかしかったのだ。

「いたた…グーでぶつなんて酷いですよっ」

「五月蝿い。こっちはさっきから我慢してんだから…変に刺激しないでよね」

「あ、そうでしたか…でも我慢はいけませんよ。内緒の話なんですけど、つい先週も義人様が…」

「聞いてないっ!」

沙夜のブーツのつま先が、黒曜の右足にぐさっと突き刺さる。

床を転げる彼女にはこの際目もくれなかったが、先の問題の方がどうにもいよいよ

苦しくなってきていた。

「はぁ………んなことより、ねぇ、黒曜もトイレ探してよ」

「あぅあぅ……あ、トイレならさっきありましたけど」

そう言って黒曜が指差す先は、今来た廊下のずっと奥。

向こうの壁の突き当たり近くに、『お便所』の札がぶらりと下がっている。

沙夜は、分かりやすく顔をしかめた。

「うぁ、あれか…いや、あるのはずっと分かってたんだけど…あたし的には『お便所』じゃなくて、

『トイレ』を探してるつもりなんだけどな」

「でも、どこの階にもああいうのしかなかったですし」

「うげ…まぁ、そうだけどぉ。ニオイとか凄そうでいやなのよね…」

「お外がありますよ?」

「〜っ!それは絶っっ対に、断る!」

くわっと目を見開いて、言うが早いか、沙夜は小またで走り出していた。

「えっ、あっ…!待ってくださいご主人様〜!」

黒曜もそれに、慌てて続いたのである。

彼女もまた遠くから、それを追いかけていた。

今に始まることでなく、二人が来たときから、ずっと。

あるときは後ろから、またあるときは窓の外から。通り過ぎた扉の影から。天井から。

大きな目をぼぉんと見開いて、見慣れない二人連れが見知った校舎の中を

のろのろと、ぼんやりと歩いていくのを、静かにただじっと、見つめていたのである。

あるいは二人には、とうに気づかれていたことだったかもしれない。

単調な静寂と暗闇の中を進むにつれて、意識も次第に慣れっこになり、恐れることと

警戒することを忘れた侵入者の勘が、もはや彼女の吐く息の音すらも聞き分けること

ができなくなっていたのでなければ。

はあ。

凍てついた空気の中を、彼女の呼気は、白い影さえ生むことなく通り抜けた。

抜けた。

ぬけた。

二人連れが、この忌まわしい場所を抜けるのを見た。

自分の思い出の場所に、にんげんが足を踏み入れたのだ。

彼女の心は、それっきりいっぱいになった。

もう、追いついていたのである。

「ご主人様ーっ!ティッシュありますかー?」

「ばっ、声がでかいって言ってんじゃないっ!放っといてってば!

…ふぇぇ、予想通りのニオイだってこれ…」

「何かあったらすぐ飛んでいきますから!呼んでくださいねー!」

「あー!はい、はい!…ったく、もぉ…」

沙夜は結局例の突き当りの施設に、用を借りることとなった。

黒曜は入り口の、ささくれ立った木戸の向こう側で、主人が出てくるのを待っている。

沙夜にしてみれば正直、穴があったら生活用品の一切合切でも抱えて入って

そこで一生暮らしたいぐらいの心境であった。

「ふぅぅっ……」

だが、とりあえずセーフ。最悪の事態はこれで免れた。

「ったくっ…」

誰にともなく悪態をついて、沙夜はショーツを引き上げた。

とりあえず後は、さっさとこの仕事を切り上げて帰って寝よう。

そう自分に言い聞かせて、個室の戸に手をかけたのである。

ところが。

ぎしっ。

「んっ?」

戸が、開かない。

ぎしっ。ぎしぃ。

「えっ、あ、あれっ?」

何度押しても、引っ張っても、錆付いて真っ黒になったドアノブの付け根が

みりみりと音を立てるだけで、扉はまったく動かなかった。

「何で…」

そもそもノブが回らないので、鍵などかけてはいなかったのである。

沙夜の背中を急に、冷たいものが走った。

「黒曜ッ!」

恐怖に駆られて、式神の名を叫ぶ。

静まり返った真っ暗な世界の中で、沙夜の声だけが暗く響いた。

返事は、なかった。

「ちっ!」

体当たりで戸を開けようと試みるも、壁に立ち向かっているかのようにびくともしない。

まるで誰かが、向こう側から押し付けているかのようである。

ぢゃりっ…。

「!?」

ぢゃりっ。

突然、入り口の方から足音がして、沙夜は耳を澄ました。

(黒曜?……………じゃ、ない)

もっと、どこかねっとりとした、引きずるような足取り。

ぢゃり。

足音が一歩、こちらに踏み出してきた。

黒曜はどこか分からない。

知らず知らずに、動悸が早鐘を打っていた。

沙夜はごくんと息を呑んで、左を前に身構えると、扉から内に距離をとった。

ぢゃりっ。

足音は、なおも近づいてくる。

沙夜の個室まで、あと二つ。

あと一つ…。

……………。

やがて戸を挟んだ正面で、気配がぴたりとやんだ。

沙夜は思わず、身体を強張らせる。

しぃんと静かな、長い、長い一瞬が過ぎていくのが分かった。

(来る…!)

沙夜は覚悟を決めて、大きく息を吸った。

…と、次の瞬間、

ぬぅっ。

「!?」

沙夜の背後から目の前に、蝋のように白い両手が突き出された。

「こはっ…」

…「ク」の音は口を覆った手のひらに跳ね返って、もう言葉になることはない。

唇を押さえつける細い指の隙間から、部屋に立ち込める古い汚物のそれに混じって、

嗅ぎ慣れた「死」のにおいがした。

背後のソレは恐るべき力で、なおも振りほどこうともがく沙夜を押さえつける。

沙夜は狭い個室の木の壁に、何度も頭を打ち付けるようにして暴れたてるが

努力は全くものともされない。

ぐんと胸元に引き付けられると、少女の頭上から首がぶらぁんと垂れた。

「……っ!」

女の、象牙色の眼球の中心が、じぃっと少女の目を見ていた。

痩せこけた土色の肌は、まるで焼け爛れたかのように、あるべき人の形を崩している。

ばさりと被さった髪の向こうで、動かなかった筈のドアノブがみしみしと鳴って…。

(やられた……!)

開いた戸の向こうには、誰もいなかった。

紅野邸では、ちょうど父・義人がテレビに見入っていた。

「うわぁ、尖晶、翡翠。今晩、最低気温氷点下だってさ。冷えるね〜」

「まぁ、本当に。沙夜様は苦労されてるでしょうね」

「そぉだよ〜。風邪ひかなきゃいいけどねぇ」

まだ若い歳の父親はそう言って、心底心配だという顔をして見せた。

家業に精を出すわけでもなく、式神のように役立つでもなく、常日頃、留守番要員

として自宅に待機させられているこの人ではあったが、気遣う心だけは、とかく人一倍である。

「それにしても、今夜は遅いですね」

「あー、ホントだね」

時計を見ると、時刻は二十三時を越している。

「こんなに長く掛かる仕事だとは、お聞きしていなかったんですけど…」

不安を僅かににじませて、尖晶が言った。

「うーん、でもまぁ、ホラ。琥珀も連れて行ったことだし。大丈夫だよ」

「だと、いいんですが…」

虫の知らせがそう告げるのか、式神二人は心配げに窓の外を眺める。

降りしきる雪はその量を増して、風は強く、吹雪を呼んでいた。

「んうっ、むぐううぅ!」

叩きつけるような大雪の中で、沙夜はくぐもったうめき声を漏らした。

しばらく意識を失っていたらしく、自分がどうやってここにいるのか、思い出せない。

気がついたときには、彼女は屋上のベランダらしき場所に引き出されていて、

手すりに両手両足、大の字の形に縛り付けられていた。

おまけに口には何か詰め物がなされていて、ごわごわとした雑巾のような布切れが

その上から噛まされていたのである。

「うー、むんっ、んんっ!」

二人が目的地に着いたのは、夜も二十時を回ってからのことである。

「うぅ〜っ、さむさむ…何でこんな時期に連日出勤しなきゃなんないんだか」

「まあまあ、ご主人様。そのお陰でおうちも繁盛で、毎日おいしいご飯が食べられるわけですし」

「あたしが食べさせてんだっつの。…ったく、建物の中ならあったかいかと思って来てみればねぇ…」

やっぱり寒いのだから、やるせないことこの上ない。

今回の依頼は、とある町の役所から仰せつかったものだ。

なんでも、住宅街の外れに昔学校として使われていた古い建物があって

長い間開けっ放しにされていたのだが、つい最近になってようやく取り壊されることが決まったらしい。

ところが付近の住民曰く、そこがまさに「出る」スポットなのであって、事実、工事の下見に入った

関係者の何人かが原因不明の事故にあったとか、おかしな声を聞いたとか人影が見えただとか

とにかく、ちょっとした騒ぎになっていたのである。町の職員は大層困り果てて、結局この日の午前中

「紅の杜」として除霊士の看板を掲げる沙夜のところへ、

事態の調査と問題の解決を請うてきたわけであった。

「さてと…でぇ、具体的には何をどうすればいいわけ?あぁん?」

「とりあえず、今日のところは様子見ということで、何かあったら報告してくれるだけでいいそうです」

「はぁ?ちょっと、『今日のところは』…って、

まさかこんなトコに何度も来いってわけじゃないでしょうね!?」

「一応、あちらの方でも段階を踏んで色々と調整する必要があるそうなので…」

「かー!お役所仕事が、泣かせるわっ」

先ほどから不満垂らしっぱなしの沙夜を先頭に、二人は古ぼけた階段を昇った。

校舎は全域木造建てで、一歩一歩体重を進めるたびに、老朽化した床板がキシキシと物悲しい音を立て

歳経た木材の独特な香りと相まって、いかにも長い間使われていなかったという感じが

ひしひしと伝わってくる。窓ガラスははめっ放しになっているものの

何枚に一枚かの割合で割れたり窓枠ごと落ちたりしていて

そこから真冬の風が容赦なく吹き込んできていた。

二人が来る途中にはなかったのだが、気づけば雪も降り出したようで

外からの風にさらわれてきたのだろうか、冷たい銀色の綿屑が、暗い校舎の中を冬の蛍火のように

ちらほらと舞い始めている。

細身の革のジャケットに膝上のロングブーツといった出立ちの沙夜は

こらえきれない寒さに先ほどからしきりに両肩を抱いて震えていた。

下は制服のスカートをそのまま穿いてきてしまったから、ブーツとの間の絶対領域は既に薄桃色に染まって

痛々しいほどの無防備な状態で晒されている。

ちなみに黒曜はと言えば、コートに長靴姿で、沙夜とは対照的に

肌を切るようなこの寒さにも比較的平然としていた。

「あ〜くそっ…式神のあんたになんでそんなもんが要んだか…」

「これですか?義人様に頂いたんです。あったかいですよー」

「あの、馬鹿親父…フラフラしてるかと思えば、遂に式神にまで手を出しやがったか…」

「ご主人様、そゆこと言うのが可愛くないって、義人様が仰ってました」

「きぁー、腹立つ!いいもん、来月絶対コート買ってやんだから!」

「いたっ、あぅ、蹴らないでくださいよぉ」

…と、寒さにかまけたそんなじゃれ合いも長く続いたのである。

いつまで経っても何の異常も見当たらなかったものだから、いつしか依頼のイの字も霞んで

どこかしら二人のテンションも上がってきていた。

油断禁物、勝って兜の緒がどうとかなどという戦どきの戒めは、このときばかりは頭になかった筈である。

二階の窓ガラス越しに、彼女が覗いていたのにも気づかなかったのだから。

しばらく経って、一階と二階の探索を終えた二人は、続く三階へと昇る階段の前に立っていた。

三階から上は屋外のベランダであったが、依頼主の話では鍵がなくなっていて出られないという

ことだったので、残すフロアは三階のみとなっていたところである。

もっとも、床面積だけでも相当に大きな建物で、ここまで調べて回る頃には大層な時間が経っていた。

「やれやれ…結局ここまで何もなし、ね」

「大丈夫ですよご主人様、まだあと一階残ってることですし」

「いやおい。その『大丈夫』って意味が分かんないだけど………ぁ」

そこまで言ったところで、急に沙夜が言葉を切った。

「?」

黒曜が怪訝そうにして顔を覗き込む。

「…ご主人様?どうかしましたか?」

「いや、あのさ…」

言いながら珍しく、沙夜が口ごもった。どうにも様子がおかしい。

しばらく前から妙にそわそわと落ち着きが無く、今では立ち止まっていても心なしか

腰がもじもじと動いてさえいるように見える。

優秀な式神とはこういう場合、言わないうちにも気づいてくれるものである。

主人の異変を素早く察知した黒曜が、元気よく言い放った。

「あっ、分かりましたご主人様、おしっ…」

がつんっ!

「いたぁっ!」

瞬時に飛んだ沙夜の拳は、黒曜の額へと向かって真っ直ぐに叩き込まれて、不敬は結果、未遂に終わった。

「

口に出すなこの、馬鹿っ!………あーもう、トイレどこかなぁ、くそっ…」

涙目でしゃがみこむ黒曜を尻目に、沙夜は少々切迫した表情で辺りを見やった。

体の小さい年頃の娘が、寒い中をこれだけの長時間歩かされたのだから

その手の生理的現象が近しくなるのも、無理はない。

ただ、日ごろ格好に気を使った振る舞いを重ねている手前

そのように可愛らしいことを人前で口にするのはいくらなんでも、ちょっと恥ずかしかったのだ。

「いたた…グーでぶつなんて酷いですよっ」

「五月蝿い。こっちはさっきから我慢してんだから…変に刺激しないでよね」

「あ、そうでしたか…でも我慢はいけませんよ。内緒の話なんですけど、つい先週も義人様が…」

「聞いてないっ!」

沙夜のブーツのつま先が、黒曜の右足にぐさっと突き刺さる。

床を転げる彼女にはこの際目もくれなかったが、先の問題の方がどうにもいよいよ

苦しくなってきていた。

「はぁ………んなことより、ねぇ、黒曜もトイレ探してよ」

「あぅあぅ……あ、トイレならさっきありましたけど」

そう言って黒曜が指差す先は、今来た廊下のずっと奥。

向こうの壁の突き当たり近くに、『お便所』の札がぶらりと下がっている。

沙夜は、分かりやすく顔をしかめた。

「うぁ、あれか…いや、あるのはずっと分かってたんだけど…あたし的には『お便所』じゃなくて、

『トイレ』を探してるつもりなんだけどな」

「でも、どこの階にもああいうのしかなかったですし」

「うげ…まぁ、そうだけどぉ。ニオイとか凄そうでいやなのよね…」

「お外がありますよ?」

「〜っ!それは絶っっ対に、断る!」

くわっと目を見開いて、言うが早いか、沙夜は小またで走り出していた。

「えっ、あっ…!待ってくださいご主人様〜!」

黒曜もそれに、慌てて続いたのである。

彼女もまた遠くから、それを追いかけていた。

今に始まることでなく、二人が来たときから、ずっと。

あるときは後ろから、またあるときは窓の外から。通り過ぎた扉の影から。天井から。

大きな目をぼぉんと見開いて、見慣れない二人連れが見知った校舎の中を

のろのろと、ぼんやりと歩いていくのを、静かにただじっと、見つめていたのである。

あるいは二人には、とうに気づかれていたことだったかもしれない。

単調な静寂と暗闇の中を進むにつれて、意識も次第に慣れっこになり、恐れることと

警戒することを忘れた侵入者の勘が、もはや彼女の吐く息の音すらも聞き分けること

ができなくなっていたのでなければ。

はあ。

凍てついた空気の中を、彼女の呼気は、白い影さえ生むことなく通り抜けた。

抜けた。

ぬけた。

二人連れが、この忌まわしい場所を抜けるのを見た。

自分の思い出の場所に、にんげんが足を踏み入れたのだ。

彼女の心は、それっきりいっぱいになった。

もう、追いついていたのである。

「ご主人様ーっ!ティッシュありますかー?」

「ばっ、声がでかいって言ってんじゃないっ!放っといてってば!

…ふぇぇ、予想通りのニオイだってこれ…」

「何かあったらすぐ飛んでいきますから!呼んでくださいねー!」

「あー!はい、はい!…ったく、もぉ…」

沙夜は結局例の突き当りの施設に、用を借りることとなった。

黒曜は入り口の、ささくれ立った木戸の向こう側で、主人が出てくるのを待っている。

沙夜にしてみれば正直、穴があったら生活用品の一切合切でも抱えて入って

そこで一生暮らしたいぐらいの心境であった。

「ふぅぅっ……」

だが、とりあえずセーフ。最悪の事態はこれで免れた。

「ったくっ…」

誰にともなく悪態をついて、沙夜はショーツを引き上げた。

とりあえず後は、さっさとこの仕事を切り上げて帰って寝よう。

そう自分に言い聞かせて、個室の戸に手をかけたのである。

ところが。

ぎしっ。

「んっ?」

戸が、開かない。

ぎしっ。ぎしぃ。

「えっ、あ、あれっ?」

何度押しても、引っ張っても、錆付いて真っ黒になったドアノブの付け根が

みりみりと音を立てるだけで、扉はまったく動かなかった。

「何で…」

そもそもノブが回らないので、鍵などかけてはいなかったのである。

沙夜の背中を急に、冷たいものが走った。

「黒曜ッ!」

恐怖に駆られて、式神の名を叫ぶ。

静まり返った真っ暗な世界の中で、沙夜の声だけが暗く響いた。

返事は、なかった。

「ちっ!」

体当たりで戸を開けようと試みるも、壁に立ち向かっているかのようにびくともしない。

まるで誰かが、向こう側から押し付けているかのようである。

ぢゃりっ…。

「!?」

ぢゃりっ。

突然、入り口の方から足音がして、沙夜は耳を澄ました。

(黒曜?……………じゃ、ない)

もっと、どこかねっとりとした、引きずるような足取り。

ぢゃり。

足音が一歩、こちらに踏み出してきた。

黒曜はどこか分からない。

知らず知らずに、動悸が早鐘を打っていた。

沙夜はごくんと息を呑んで、左を前に身構えると、扉から内に距離をとった。

ぢゃりっ。

足音は、なおも近づいてくる。

沙夜の個室まで、あと二つ。

あと一つ…。

……………。

やがて戸を挟んだ正面で、気配がぴたりとやんだ。

沙夜は思わず、身体を強張らせる。

しぃんと静かな、長い、長い一瞬が過ぎていくのが分かった。

(来る…!)

沙夜は覚悟を決めて、大きく息を吸った。

…と、次の瞬間、

ぬぅっ。

「!?」

沙夜の背後から目の前に、蝋のように白い両手が突き出された。

「こはっ…」

…「ク」の音は口を覆った手のひらに跳ね返って、もう言葉になることはない。

唇を押さえつける細い指の隙間から、部屋に立ち込める古い汚物のそれに混じって、

嗅ぎ慣れた「死」のにおいがした。

背後のソレは恐るべき力で、なおも振りほどこうともがく沙夜を押さえつける。

沙夜は狭い個室の木の壁に、何度も頭を打ち付けるようにして暴れたてるが

努力は全くものともされない。

ぐんと胸元に引き付けられると、少女の頭上から首がぶらぁんと垂れた。

「……っ!」

女の、象牙色の眼球の中心が、じぃっと少女の目を見ていた。

痩せこけた土色の肌は、まるで焼け爛れたかのように、あるべき人の形を崩している。

ばさりと被さった髪の向こうで、動かなかった筈のドアノブがみしみしと鳴って…。

(やられた……!)

開いた戸の向こうには、誰もいなかった。

紅野邸では、ちょうど父・義人がテレビに見入っていた。

「うわぁ、尖晶、翡翠。今晩、最低気温氷点下だってさ。冷えるね〜」

「まぁ、本当に。沙夜様は苦労されてるでしょうね」

「そぉだよ〜。風邪ひかなきゃいいけどねぇ」

まだ若い歳の父親はそう言って、心底心配だという顔をして見せた。

家業に精を出すわけでもなく、式神のように役立つでもなく、常日頃、留守番要員

として自宅に待機させられているこの人ではあったが、気遣う心だけは、とかく人一倍である。

「それにしても、今夜は遅いですね」

「あー、ホントだね」

時計を見ると、時刻は二十三時を越している。

「こんなに長く掛かる仕事だとは、お聞きしていなかったんですけど…」

不安を僅かににじませて、尖晶が言った。

「うーん、でもまぁ、ホラ。琥珀も連れて行ったことだし。大丈夫だよ」

「だと、いいんですが…」

虫の知らせがそう告げるのか、式神二人は心配げに窓の外を眺める。

降りしきる雪はその量を増して、風は強く、吹雪を呼んでいた。

「んうっ、むぐううぅ!」

叩きつけるような大雪の中で、沙夜はくぐもったうめき声を漏らした。

しばらく意識を失っていたらしく、自分がどうやってここにいるのか、思い出せない。

気がついたときには、彼女は屋上のベランダらしき場所に引き出されていて、

手すりに両手両足、大の字の形に縛り付けられていた。

おまけに口には何か詰め物がなされていて、ごわごわとした雑巾のような布切れが

その上から噛まされていたのである。

「うー、むんっ、んんっ!」

首を回して脇を見やると、既に同じようにして黒曜が戒められていた。

彼女はとうに気づいていたようだが、疲れのこもった、不安そうな顔をしてこちらを見ている。

深夜の極寒の空気が、動けない二人を襲っていた。

降りしきる雪は風にのって二人の身体を打ち続け、腕や頭にうっすらと白く積もっていく。

肌を切るような寒さの中、スカートから除く沙夜の素肌は真っ赤に染まって

艶やかな面の唇も色の悪い紫色へと、徐々に変わりつつあった。

じゃぼぉん。

階段に通じる出口の方で、にぶい水音がした。

振り向くと、彼女たちを襲った例の存在、長い髪を垂らした女の姿が、そこにあった。

痩せぎすながら身長は高く、しかし泣いているようにうつむいて、背中を丸めている。

着ているものはボロボロで、汚らしい色が散々に染み付いているものの

学生服でないところを見ると、通っていた生徒というわけではないらしい。

目を引いたことには、その女、この寒さの中に、頭の先から足元まで全身水浸しなのであった。

じゃぼんっ。

女がこちらに歩いてくると、例の水音がまた響いた。

見ると、両手には大きなポリタンクが下げられていて、音はそこから漏れてくるようである。

「んっ!うーっ、うっ、んんん!」

「むっ、んうっ、むぅんッ!」

猛烈に嫌な予感がした二人は、不自由な身体を精一杯に揺すった。

女は足取りを緩めず、じわじわと近づいてくる。

そして二人のうち、沙夜の前にまず立つと、ゆっくりとした動作でおもむろにポリタンクを抱え

キャップを回し始めた。

「んぅむううううぅッッ」

もはや何をされるか判断した沙夜は、渾身の力を振るって暴れたが、手足の戒めは緩む気配もない。

どのみち、もう遅かったもと言える。

ばしゃぁぁっ!

「〜〜〜〜ッッッッ!!」

猿轡の下で、沙夜の絶叫が響き渡った。

ポリタンクの中身は冷水である。

女は幾度も、少女に向かって容器を振るった。

一度。また、一度。

頭から浴びせられた沙夜は、凍りつく寸前の液体がジャケットの下を流れ落ちるごと

に、まるでナイフで切られたかのような感触と痛みを肌に覚えて、激しい身もだえを繰り返す。

凶行は、彼女が濡れネズミになるまで続いた。

前髪を額に張り付かせて、張りつけられたままがっくりと膝を折った沙夜は、がたが

たと四肢を震わせることしかできなくなっている。

悲痛なまなざしで、隣からそれを見届けていた黒曜も、すぐに同様の洗礼を浴びた。

コートの上からでは不満だったのか、女はボタンを強引に引きちぎってその前をはだ

けさせると、覗いた白いブラウスの胸元めがけて、ポリタンクの冷水を振るう。

純白のブラウスが水を吸い、青みを帯びるほどに冷え切った肌の色を透かし通す頃に

淡々とした責めはこれも、ようやく終わった。

「ふぅぅっ……ふっ、……………んむぅ」

「んふ………っ………」

布越しに一瞬、二人の口から喘ぎ声のようなものが漏れた。

だが、もはや叫ぶこともままならないのか

ぐったりと、両腕にかけられた縄に体重を預けるようにして、それっきり少女たちは沈黙する。

沙夜だけはまだ気力を残しているようで、それでも時折半眼で、女の姿を確認しようとするのだが。

(…………)

混濁した意識の中で彼女が見たものは、唇の溶け落ちた死者の、じっとりとした笑い顔。

ごぉっ。

吹雪がまた、強く吹いたようだった。

それから、時間だけが過ぎていった。

彼女はと言えば、その間ずっと、懐かしい思い出を噛み締めていた。

思えば昨日のできごとのような、しかしそれは、遠い昔の話。

こんな吹雪の、凍てつくような寒い夜、このベランダで同じように、水濡れになった少女がいたこと。

寒くて。

声が、出せなくて。

手足に巻きついた布切れが憎たらしくて、何度ももがいて、泣き叫んで。

彼女の脳裏には、それが焼きついていて。

それだけが焼きついていて、閉じたはずの眼を、こうして今開けているのである。

そういえば、あの日もそうだった。

両親との喧嘩。

冬の家出。

街外れへの逃避行。

暗い細道。

古びた校舎。

玄関。

雪、長い廊下。

昇る階段。

割れた窓ガラス。

冷たい風。

開かないお便所。

足音、人影、言えぬ恐怖。

響く絶叫。

男の顔。

暴行。

暴行。

暴行、蹂躙、散った血の赤。

縛った縄。

冷たい水。

放擲、施錠。

遠い足音、哀願。

悲鳴、絶望。

狂乱。

狂乱。

乱心。

孤独。

動かない躯。

沈黙。

…それが、あの日。

浮かび上がる悪趣味な映像の数々に、彼女はどこか見覚えがあったが、何故これが今

の自分の胸をここまで高ぶらせるのか、それはどうしても分からなかった。

自分が誰を見ていたのか、誰が自分を見ていたのか、そんなこともとうに忘れていた。

ただ何となくいつまでも、ぼんやりとした憎しみだけが主人となっていたのである。

彼女は、磔になった二人を見ていた。

ここに引き上げてからと言えば、もう十分な時間が経つ。

猿轡をきつく噛んで、思い出の少女と同じように暴れもがいた形跡を残したまま

吹きつける雪に真っ白く彩られたヒトガタが、そこにあった。

ジャケットの娘も、しばらく意識はもったようだが、今はもうくずおれて、顔を上げることもしない。

ふと、その頭に彼女は手をかけた。

ぱりぱりと細かい音を立てて、凍りついた前髪がつかみ挙げられる。端正な顔だった。

まるで思い出の少女のような。

自分が誰だったのか、思い出させてくれるような。

はあ。

彼女は、ゆっくりと息を吐いた。

二人が思い出の足跡を辿ったのは、単なる偶然だったのかもしれない。

だが、思い出の少女と同じ階段を昇り、同じ廊下を歩いて、同じ部屋に入った二人ならば、あるいはと思った。

本物でなくてもいい、もう一度あの少女を、あの軌跡を辿ることができたなら、

それだけでこの苦しみが癒えると信じたのである。

ばさり。

気がつけば、彼女は娘の猿轡を剥ぎ取っていた。

だらりと下がった舌の奥から、濡れた詰め物を取り除く。

問いかけるように、両手で、冷え切った頬を彼女は抱いた。

オオ。オオオ。

彼女の開いた喉から、嘆くような、押しつぶすような音が漏れた。

娘の口は、動かない。

考えて見れば、この気温の中、もう何時間このままでいたか分からないのである。

全身に水を被って、氷漬けになった人間がこれ以上、生きているはずが無かった。

だめか。

彼女は、凍りついた二人に背を向けて、

「……に…」

次の瞬間、絞り出すような声を聞いたのである。

「我が、言霊……に…」

青黒く染まった沙夜の唇が、

「応え…て……………立て…」

戒めを解かれ、震えながら、しかし確実に、言葉をつむいでいく。

振り返った死者の、朽ちた眼が、驚きのあまりに見開かれていた。

紫の瞳の奥には、焼け付くような意思が宿って。

「…こは……くっ!」

その名が呼ばれた、刹那――。

どんっ!

漆黒の空から一条のつむじが舞い降り、沙夜を包んで光り輝いていた。

舞い落ちる雪。

きりきりと吹く風。

その中に、燃え上がるような紅の衣を纏って、少女が立ち上がっている。

衣の名は、「琥珀」。沙夜の力の源となり、鬼にも勝る霊力を与える式神が一人。

それが放つ力の前に、四肢を覆った氷雪はばらばらに溶けて消え、自由を奪っていた

あらゆる戒めは、気付けば手すりごと跡形もなく吹き飛んでいた。

「ふぅぅっ……………」

沙夜が、長い溜息を吐いた。

琥珀によって得られた力か、彼女は先ほどまでとはうってかわった様子で、そ

の全身に生き生きとした生気をみなぎらせていた。

そして、全身から溢れ出す、圧倒的な「気」。

あまりの霊圧にゆがんで見える空気が、少女の周りの空間をゆらゆらと揺らめかせる。

吹き付ける雪と風は、その身に触れる前に受け止められ、かき消されて、琥珀の表に

染み一つつけることはない。

犠牲者の突然の変貌に、死人の女は思わず怯えて、後ずさりした。

「いやぁ……お蔭様で。思い出にひたってたトコ悪いけど、こっちも危なかったわ」

急速に血色の戻っていく貌に、達観したような笑みを浮かべて沙夜が言った。

「この子の力を貰わなかったら、悪いけど流石のあたしもやられてたわね」

沙夜の目線に釣られるように、傍を見やると、これも戒めをいつの間にか解かれた

黒曜が、ぐったりとした様子で手すりに寄りかかっている。

「うゅぅ〜……」

辛うじて自分の足で立ってはいるものの、こちらは相当疲弊しているようだ。

奇跡の正体は、主人の霊力を受けて働く式神の、その注いだ沙夜の力を、一時的に

とはいえ、「逆」に傾けるという荒業である。

式神である黒曜の本性は霊体であって、肉体的なダメージでその存在が危うくなる

ことは滅多にない。そこで、黒曜の精神から、本体である沙夜に常に微弱な霊力を注ぎ続けることで

沙夜自身も辛うじて命をつないでいたというわけであった。

「ま、あんなもん口にはめられてりゃ、いつまで経っても琥珀は呼べなかったわけだから?

あともう少し放っとかれてたら、黒曜の霊力もあたしの命も尽きてたかもだけど…」

そこで、さて、と沙夜は続けながら、

「もう一働きして貰うわっ、黒曜!」

叫ぶと同時に、呼ばれたものの姿は光となって、その手に矢のように吸い込まれた。

瞬間、ばちばちっ、と音がして、沙夜の手のひらが山吹色の火花を散らす。

憑依した術者に驚天の攻撃力を付加する、沙夜の右腕。それが、黒曜という式神である。

実体の消えた黒曜の意識が、「絆」を通して沙夜の意識に介入してきた。

『はぁっ、………疲れた。早めにお願いしますね、ご主人様』

「はいはい、まかせなさいって」

声に出して応える沙夜。

否や、煌めく右手を高く掲げて拳を作ると、出力全開で霊力を注ぎ込んだ。

キイイイイン。

幾千の悪鬼を葬ってきた「紅の杜」の力が、目の前で一点へと収束していく。

稲妻のような重い輝きが、その手のひらから迸った。

怯えて、女がまた一歩、後ずさりした。

沙夜が、ゆっくりと口を開く。

「あんたの気持ちは、寝てる間に聞いてたよ。悪いようにはしないから――」

言い終わらないうちに、女が奇怪な叫びを上げて――。

「――だからちょっと、大人しくしてなさい!」

――逃げようとした背中に、全霊の魔力が叩きつけられたのであった。

それから。

「眠い…」

沙夜が目覚めたのは、翌々日の十時ごろである。

一昨日の晩、あれから黒曜を抱えて、どうやって家に帰ったのかは覚えていなかった。

起きてリビングに行くと、父、義人は涙を流して抱きついてきたのだが、拳の一閃

で黙らせたのは言うまでもない。

黒曜は、元気だった。

テレビを付けると、例の廃校舎が中継で出ていた。

依頼主には尖晶が成功を伝えてくれていたらしいが、後調査ということで向こうが

出向くと、件の開かずのベランダで、雪に埋もれた、若い女性の白骨遺体が見つかったのだそうだ。

遺体に特に損傷がないことと、縛られたような形跡があることから、

猟奇殺人事件として捜査が始められたらしい。

(…犯人、見つかるといいね)

目覚ましのコーヒーをすすりながら、沙夜はもやもやと独り、頬杖をついて考えていた。

空は晴れていたが、灰色に濁った雪ははらはらと時折窓の外を舞って

街は銀景色かと思えば、びしゃびしゃの雪解け水が道を汚していた。

目を閉じればまた、女の顔や彼方の記憶、死にゆく恐怖が延々と浮かんで

忘れられぬ思いに胸が縮こまるのだ。

そろそろ、厭になったか。

そう自分に問いかけながら、カップのスプーンをかき混ぜるたび

今日も、沙夜はそれらがくるくると回り一つになって、安いクリープのように上手に、

真っ暗なコーヒーの中に染み込んでいくのを感じるのである。

明日も、次も。

そんな感じだろう。

(結)

首を回して脇を見やると、既に同じようにして黒曜が戒められていた。

彼女はとうに気づいていたようだが、疲れのこもった、不安そうな顔をしてこちらを見ている。

深夜の極寒の空気が、動けない二人を襲っていた。

降りしきる雪は風にのって二人の身体を打ち続け、腕や頭にうっすらと白く積もっていく。

肌を切るような寒さの中、スカートから除く沙夜の素肌は真っ赤に染まって

艶やかな面の唇も色の悪い紫色へと、徐々に変わりつつあった。

じゃぼぉん。

階段に通じる出口の方で、にぶい水音がした。

振り向くと、彼女たちを襲った例の存在、長い髪を垂らした女の姿が、そこにあった。

痩せぎすながら身長は高く、しかし泣いているようにうつむいて、背中を丸めている。

着ているものはボロボロで、汚らしい色が散々に染み付いているものの

学生服でないところを見ると、通っていた生徒というわけではないらしい。

目を引いたことには、その女、この寒さの中に、頭の先から足元まで全身水浸しなのであった。

じゃぼんっ。

女がこちらに歩いてくると、例の水音がまた響いた。

見ると、両手には大きなポリタンクが下げられていて、音はそこから漏れてくるようである。

「んっ!うーっ、うっ、んんん!」

「むっ、んうっ、むぅんッ!」

猛烈に嫌な予感がした二人は、不自由な身体を精一杯に揺すった。

女は足取りを緩めず、じわじわと近づいてくる。

そして二人のうち、沙夜の前にまず立つと、ゆっくりとした動作でおもむろにポリタンクを抱え

キャップを回し始めた。

「んぅむううううぅッッ」

もはや何をされるか判断した沙夜は、渾身の力を振るって暴れたが、手足の戒めは緩む気配もない。

どのみち、もう遅かったもと言える。

ばしゃぁぁっ!

「〜〜〜〜ッッッッ!!」

猿轡の下で、沙夜の絶叫が響き渡った。

ポリタンクの中身は冷水である。

女は幾度も、少女に向かって容器を振るった。

一度。また、一度。

頭から浴びせられた沙夜は、凍りつく寸前の液体がジャケットの下を流れ落ちるごと

に、まるでナイフで切られたかのような感触と痛みを肌に覚えて、激しい身もだえを繰り返す。

凶行は、彼女が濡れネズミになるまで続いた。

前髪を額に張り付かせて、張りつけられたままがっくりと膝を折った沙夜は、がたが

たと四肢を震わせることしかできなくなっている。

悲痛なまなざしで、隣からそれを見届けていた黒曜も、すぐに同様の洗礼を浴びた。

コートの上からでは不満だったのか、女はボタンを強引に引きちぎってその前をはだ

けさせると、覗いた白いブラウスの胸元めがけて、ポリタンクの冷水を振るう。

純白のブラウスが水を吸い、青みを帯びるほどに冷え切った肌の色を透かし通す頃に

淡々とした責めはこれも、ようやく終わった。

「ふぅぅっ……ふっ、……………んむぅ」

「んふ………っ………」

布越しに一瞬、二人の口から喘ぎ声のようなものが漏れた。

だが、もはや叫ぶこともままならないのか

ぐったりと、両腕にかけられた縄に体重を預けるようにして、それっきり少女たちは沈黙する。

沙夜だけはまだ気力を残しているようで、それでも時折半眼で、女の姿を確認しようとするのだが。

(…………)

混濁した意識の中で彼女が見たものは、唇の溶け落ちた死者の、じっとりとした笑い顔。

ごぉっ。

吹雪がまた、強く吹いたようだった。

それから、時間だけが過ぎていった。

彼女はと言えば、その間ずっと、懐かしい思い出を噛み締めていた。

思えば昨日のできごとのような、しかしそれは、遠い昔の話。

こんな吹雪の、凍てつくような寒い夜、このベランダで同じように、水濡れになった少女がいたこと。

寒くて。

声が、出せなくて。

手足に巻きついた布切れが憎たらしくて、何度ももがいて、泣き叫んで。

彼女の脳裏には、それが焼きついていて。

それだけが焼きついていて、閉じたはずの眼を、こうして今開けているのである。

そういえば、あの日もそうだった。

両親との喧嘩。

冬の家出。

街外れへの逃避行。

暗い細道。

古びた校舎。

玄関。

雪、長い廊下。

昇る階段。

割れた窓ガラス。

冷たい風。

開かないお便所。

足音、人影、言えぬ恐怖。

響く絶叫。

男の顔。

暴行。

暴行。

暴行、蹂躙、散った血の赤。

縛った縄。

冷たい水。

放擲、施錠。

遠い足音、哀願。

悲鳴、絶望。

狂乱。

狂乱。

乱心。

孤独。

動かない躯。

沈黙。

…それが、あの日。

浮かび上がる悪趣味な映像の数々に、彼女はどこか見覚えがあったが、何故これが今

の自分の胸をここまで高ぶらせるのか、それはどうしても分からなかった。

自分が誰を見ていたのか、誰が自分を見ていたのか、そんなこともとうに忘れていた。

ただ何となくいつまでも、ぼんやりとした憎しみだけが主人となっていたのである。

彼女は、磔になった二人を見ていた。

ここに引き上げてからと言えば、もう十分な時間が経つ。

猿轡をきつく噛んで、思い出の少女と同じように暴れもがいた形跡を残したまま

吹きつける雪に真っ白く彩られたヒトガタが、そこにあった。

ジャケットの娘も、しばらく意識はもったようだが、今はもうくずおれて、顔を上げることもしない。

ふと、その頭に彼女は手をかけた。

ぱりぱりと細かい音を立てて、凍りついた前髪がつかみ挙げられる。端正な顔だった。

まるで思い出の少女のような。

自分が誰だったのか、思い出させてくれるような。

はあ。

彼女は、ゆっくりと息を吐いた。

二人が思い出の足跡を辿ったのは、単なる偶然だったのかもしれない。

だが、思い出の少女と同じ階段を昇り、同じ廊下を歩いて、同じ部屋に入った二人ならば、あるいはと思った。

本物でなくてもいい、もう一度あの少女を、あの軌跡を辿ることができたなら、

それだけでこの苦しみが癒えると信じたのである。

ばさり。

気がつけば、彼女は娘の猿轡を剥ぎ取っていた。

だらりと下がった舌の奥から、濡れた詰め物を取り除く。

問いかけるように、両手で、冷え切った頬を彼女は抱いた。

オオ。オオオ。

彼女の開いた喉から、嘆くような、押しつぶすような音が漏れた。

娘の口は、動かない。

考えて見れば、この気温の中、もう何時間このままでいたか分からないのである。

全身に水を被って、氷漬けになった人間がこれ以上、生きているはずが無かった。

だめか。

彼女は、凍りついた二人に背を向けて、

「……に…」

次の瞬間、絞り出すような声を聞いたのである。

「我が、言霊……に…」

青黒く染まった沙夜の唇が、

「応え…て……………立て…」

戒めを解かれ、震えながら、しかし確実に、言葉をつむいでいく。

振り返った死者の、朽ちた眼が、驚きのあまりに見開かれていた。

紫の瞳の奥には、焼け付くような意思が宿って。

「…こは……くっ!」

その名が呼ばれた、刹那――。

どんっ!

漆黒の空から一条のつむじが舞い降り、沙夜を包んで光り輝いていた。

舞い落ちる雪。

きりきりと吹く風。

その中に、燃え上がるような紅の衣を纏って、少女が立ち上がっている。

衣の名は、「琥珀」。沙夜の力の源となり、鬼にも勝る霊力を与える式神が一人。

それが放つ力の前に、四肢を覆った氷雪はばらばらに溶けて消え、自由を奪っていた

あらゆる戒めは、気付けば手すりごと跡形もなく吹き飛んでいた。

「ふぅぅっ……………」

沙夜が、長い溜息を吐いた。

琥珀によって得られた力か、彼女は先ほどまでとはうってかわった様子で、そ

の全身に生き生きとした生気をみなぎらせていた。

そして、全身から溢れ出す、圧倒的な「気」。

あまりの霊圧にゆがんで見える空気が、少女の周りの空間をゆらゆらと揺らめかせる。

吹き付ける雪と風は、その身に触れる前に受け止められ、かき消されて、琥珀の表に

染み一つつけることはない。

犠牲者の突然の変貌に、死人の女は思わず怯えて、後ずさりした。

「いやぁ……お蔭様で。思い出にひたってたトコ悪いけど、こっちも危なかったわ」

急速に血色の戻っていく貌に、達観したような笑みを浮かべて沙夜が言った。

「この子の力を貰わなかったら、悪いけど流石のあたしもやられてたわね」

沙夜の目線に釣られるように、傍を見やると、これも戒めをいつの間にか解かれた

黒曜が、ぐったりとした様子で手すりに寄りかかっている。

「うゅぅ〜……」

辛うじて自分の足で立ってはいるものの、こちらは相当疲弊しているようだ。

奇跡の正体は、主人の霊力を受けて働く式神の、その注いだ沙夜の力を、一時的に

とはいえ、「逆」に傾けるという荒業である。

式神である黒曜の本性は霊体であって、肉体的なダメージでその存在が危うくなる

ことは滅多にない。そこで、黒曜の精神から、本体である沙夜に常に微弱な霊力を注ぎ続けることで

沙夜自身も辛うじて命をつないでいたというわけであった。

「ま、あんなもん口にはめられてりゃ、いつまで経っても琥珀は呼べなかったわけだから?

あともう少し放っとかれてたら、黒曜の霊力もあたしの命も尽きてたかもだけど…」

そこで、さて、と沙夜は続けながら、

「もう一働きして貰うわっ、黒曜!」

叫ぶと同時に、呼ばれたものの姿は光となって、その手に矢のように吸い込まれた。

瞬間、ばちばちっ、と音がして、沙夜の手のひらが山吹色の火花を散らす。

憑依した術者に驚天の攻撃力を付加する、沙夜の右腕。それが、黒曜という式神である。

実体の消えた黒曜の意識が、「絆」を通して沙夜の意識に介入してきた。

『はぁっ、………疲れた。早めにお願いしますね、ご主人様』

「はいはい、まかせなさいって」

声に出して応える沙夜。

否や、煌めく右手を高く掲げて拳を作ると、出力全開で霊力を注ぎ込んだ。

キイイイイン。

幾千の悪鬼を葬ってきた「紅の杜」の力が、目の前で一点へと収束していく。

稲妻のような重い輝きが、その手のひらから迸った。

怯えて、女がまた一歩、後ずさりした。

沙夜が、ゆっくりと口を開く。

「あんたの気持ちは、寝てる間に聞いてたよ。悪いようにはしないから――」

言い終わらないうちに、女が奇怪な叫びを上げて――。

「――だからちょっと、大人しくしてなさい!」

――逃げようとした背中に、全霊の魔力が叩きつけられたのであった。

それから。

「眠い…」

沙夜が目覚めたのは、翌々日の十時ごろである。

一昨日の晩、あれから黒曜を抱えて、どうやって家に帰ったのかは覚えていなかった。

起きてリビングに行くと、父、義人は涙を流して抱きついてきたのだが、拳の一閃

で黙らせたのは言うまでもない。

黒曜は、元気だった。

テレビを付けると、例の廃校舎が中継で出ていた。

依頼主には尖晶が成功を伝えてくれていたらしいが、後調査ということで向こうが

出向くと、件の開かずのベランダで、雪に埋もれた、若い女性の白骨遺体が見つかったのだそうだ。

遺体に特に損傷がないことと、縛られたような形跡があることから、

猟奇殺人事件として捜査が始められたらしい。

(…犯人、見つかるといいね)

目覚ましのコーヒーをすすりながら、沙夜はもやもやと独り、頬杖をついて考えていた。

空は晴れていたが、灰色に濁った雪ははらはらと時折窓の外を舞って

街は銀景色かと思えば、びしゃびしゃの雪解け水が道を汚していた。

目を閉じればまた、女の顔や彼方の記憶、死にゆく恐怖が延々と浮かんで

忘れられぬ思いに胸が縮こまるのだ。

そろそろ、厭になったか。

そう自分に問いかけながら、カップのスプーンをかき混ぜるたび

今日も、沙夜はそれらがくるくると回り一つになって、安いクリープのように上手に、

真っ暗なコーヒーの中に染み込んでいくのを感じるのである。

明日も、次も。

そんな感じだろう。

(結)

二人が目的地に着いたのは、夜も二十時を回ってからのことである。

「うぅ〜っ、さむさむ…何でこんな時期に連日出勤しなきゃなんないんだか」

「まあまあ、ご主人様。そのお陰でおうちも繁盛で、毎日おいしいご飯が食べられるわけですし」

「あたしが食べさせてんだっつの。…ったく、建物の中ならあったかいかと思って来てみればねぇ…」

やっぱり寒いのだから、やるせないことこの上ない。

今回の依頼は、とある町の役所から仰せつかったものだ。

なんでも、住宅街の外れに昔学校として使われていた古い建物があって

長い間開けっ放しにされていたのだが、つい最近になってようやく取り壊されることが決まったらしい。

ところが付近の住民曰く、そこがまさに「出る」スポットなのであって、事実、工事の下見に入った

関係者の何人かが原因不明の事故にあったとか、おかしな声を聞いたとか人影が見えただとか

とにかく、ちょっとした騒ぎになっていたのである。町の職員は大層困り果てて、結局この日の午前中

「紅の杜」として除霊士の看板を掲げる沙夜のところへ、

事態の調査と問題の解決を請うてきたわけであった。

「さてと…でぇ、具体的には何をどうすればいいわけ?あぁん?」

「とりあえず、今日のところは様子見ということで、何かあったら報告してくれるだけでいいそうです」

「はぁ?ちょっと、『今日のところは』…って、

まさかこんなトコに何度も来いってわけじゃないでしょうね!?」

「一応、あちらの方でも段階を踏んで色々と調整する必要があるそうなので…」

「かー!お役所仕事が、泣かせるわっ」

先ほどから不満垂らしっぱなしの沙夜を先頭に、二人は古ぼけた階段を昇った。

校舎は全域木造建てで、一歩一歩体重を進めるたびに、老朽化した床板がキシキシと物悲しい音を立て

歳経た木材の独特な香りと相まって、いかにも長い間使われていなかったという感じが

ひしひしと伝わってくる。窓ガラスははめっ放しになっているものの

何枚に一枚かの割合で割れたり窓枠ごと落ちたりしていて

そこから真冬の風が容赦なく吹き込んできていた。

二人が来る途中にはなかったのだが、気づけば雪も降り出したようで

外からの風にさらわれてきたのだろうか、冷たい銀色の綿屑が、暗い校舎の中を冬の蛍火のように

ちらほらと舞い始めている。

細身の革のジャケットに膝上のロングブーツといった出立ちの沙夜は

こらえきれない寒さに先ほどからしきりに両肩を抱いて震えていた。

下は制服のスカートをそのまま穿いてきてしまったから、ブーツとの間の絶対領域は既に薄桃色に染まって

痛々しいほどの無防備な状態で晒されている。

ちなみに黒曜はと言えば、コートに長靴姿で、沙夜とは対照的に

肌を切るようなこの寒さにも比較的平然としていた。

「あ〜くそっ…式神のあんたになんでそんなもんが要んだか…」

「これですか?義人様に頂いたんです。あったかいですよー」

「あの、馬鹿親父…フラフラしてるかと思えば、遂に式神にまで手を出しやがったか…」

「ご主人様、そゆこと言うのが可愛くないって、義人様が仰ってました」

「きぁー、腹立つ!いいもん、来月絶対コート買ってやんだから!」

「いたっ、あぅ、蹴らないでくださいよぉ」

…と、寒さにかまけたそんなじゃれ合いも長く続いたのである。

いつまで経っても何の異常も見当たらなかったものだから、いつしか依頼のイの字も霞んで

どこかしら二人のテンションも上がってきていた。

油断禁物、勝って兜の緒がどうとかなどという戦どきの戒めは、このときばかりは頭になかった筈である。

二階の窓ガラス越しに、彼女が覗いていたのにも気づかなかったのだから。

しばらく経って、一階と二階の探索を終えた二人は、続く三階へと昇る階段の前に立っていた。

三階から上は屋外のベランダであったが、依頼主の話では鍵がなくなっていて出られないという

ことだったので、残すフロアは三階のみとなっていたところである。

もっとも、床面積だけでも相当に大きな建物で、ここまで調べて回る頃には大層な時間が経っていた。

「やれやれ…結局ここまで何もなし、ね」

「大丈夫ですよご主人様、まだあと一階残ってることですし」

「いやおい。その『大丈夫』って意味が分かんないだけど………ぁ」

そこまで言ったところで、急に沙夜が言葉を切った。

「?」

黒曜が怪訝そうにして顔を覗き込む。

「…ご主人様?どうかしましたか?」

「いや、あのさ…」

言いながら珍しく、沙夜が口ごもった。どうにも様子がおかしい。

しばらく前から妙にそわそわと落ち着きが無く、今では立ち止まっていても心なしか

腰がもじもじと動いてさえいるように見える。

優秀な式神とはこういう場合、言わないうちにも気づいてくれるものである。

主人の異変を素早く察知した黒曜が、元気よく言い放った。

「あっ、分かりましたご主人様、おしっ…」

がつんっ!

「いたぁっ!」

瞬時に飛んだ沙夜の拳は、黒曜の額へと向かって真っ直ぐに叩き込まれて、不敬は結果、未遂に終わった。

「

口に出すなこの、馬鹿っ!………あーもう、トイレどこかなぁ、くそっ…」

涙目でしゃがみこむ黒曜を尻目に、沙夜は少々切迫した表情で辺りを見やった。

体の小さい年頃の娘が、寒い中をこれだけの長時間歩かされたのだから

その手の生理的現象が近しくなるのも、無理はない。

ただ、日ごろ格好に気を使った振る舞いを重ねている手前

そのように可愛らしいことを人前で口にするのはいくらなんでも、ちょっと恥ずかしかったのだ。

「いたた…グーでぶつなんて酷いですよっ」

「五月蝿い。こっちはさっきから我慢してんだから…変に刺激しないでよね」

「あ、そうでしたか…でも我慢はいけませんよ。内緒の話なんですけど、つい先週も義人様が…」

「聞いてないっ!」

沙夜のブーツのつま先が、黒曜の右足にぐさっと突き刺さる。

床を転げる彼女にはこの際目もくれなかったが、先の問題の方がどうにもいよいよ

苦しくなってきていた。

「はぁ………んなことより、ねぇ、黒曜もトイレ探してよ」

「あぅあぅ……あ、トイレならさっきありましたけど」

そう言って黒曜が指差す先は、今来た廊下のずっと奥。

向こうの壁の突き当たり近くに、『お便所』の札がぶらりと下がっている。

沙夜は、分かりやすく顔をしかめた。

「うぁ、あれか…いや、あるのはずっと分かってたんだけど…あたし的には『お便所』じゃなくて、

『トイレ』を探してるつもりなんだけどな」

「でも、どこの階にもああいうのしかなかったですし」

「うげ…まぁ、そうだけどぉ。ニオイとか凄そうでいやなのよね…」

「お外がありますよ?」

「〜っ!それは絶っっ対に、断る!」

くわっと目を見開いて、言うが早いか、沙夜は小またで走り出していた。

「えっ、あっ…!待ってくださいご主人様〜!」

黒曜もそれに、慌てて続いたのである。

彼女もまた遠くから、それを追いかけていた。

今に始まることでなく、二人が来たときから、ずっと。

あるときは後ろから、またあるときは窓の外から。通り過ぎた扉の影から。天井から。

大きな目をぼぉんと見開いて、見慣れない二人連れが見知った校舎の中を

のろのろと、ぼんやりと歩いていくのを、静かにただじっと、見つめていたのである。

あるいは二人には、とうに気づかれていたことだったかもしれない。

単調な静寂と暗闇の中を進むにつれて、意識も次第に慣れっこになり、恐れることと

警戒することを忘れた侵入者の勘が、もはや彼女の吐く息の音すらも聞き分けること

ができなくなっていたのでなければ。

はあ。

凍てついた空気の中を、彼女の呼気は、白い影さえ生むことなく通り抜けた。

抜けた。

ぬけた。

二人連れが、この忌まわしい場所を抜けるのを見た。

自分の思い出の場所に、にんげんが足を踏み入れたのだ。

彼女の心は、それっきりいっぱいになった。

もう、追いついていたのである。

「ご主人様ーっ!ティッシュありますかー?」

「ばっ、声がでかいって言ってんじゃないっ!放っといてってば!

…ふぇぇ、予想通りのニオイだってこれ…」

「何かあったらすぐ飛んでいきますから!呼んでくださいねー!」

「あー!はい、はい!…ったく、もぉ…」

沙夜は結局例の突き当りの施設に、用を借りることとなった。

黒曜は入り口の、ささくれ立った木戸の向こう側で、主人が出てくるのを待っている。

沙夜にしてみれば正直、穴があったら生活用品の一切合切でも抱えて入って

そこで一生暮らしたいぐらいの心境であった。

「ふぅぅっ……」

だが、とりあえずセーフ。最悪の事態はこれで免れた。

「ったくっ…」

誰にともなく悪態をついて、沙夜はショーツを引き上げた。

とりあえず後は、さっさとこの仕事を切り上げて帰って寝よう。

そう自分に言い聞かせて、個室の戸に手をかけたのである。

ところが。

ぎしっ。

「んっ?」

戸が、開かない。

ぎしっ。ぎしぃ。

「えっ、あ、あれっ?」

何度押しても、引っ張っても、錆付いて真っ黒になったドアノブの付け根が

みりみりと音を立てるだけで、扉はまったく動かなかった。

「何で…」

そもそもノブが回らないので、鍵などかけてはいなかったのである。

沙夜の背中を急に、冷たいものが走った。

「黒曜ッ!」

恐怖に駆られて、式神の名を叫ぶ。

静まり返った真っ暗な世界の中で、沙夜の声だけが暗く響いた。

返事は、なかった。

「ちっ!」

体当たりで戸を開けようと試みるも、壁に立ち向かっているかのようにびくともしない。

まるで誰かが、向こう側から押し付けているかのようである。

ぢゃりっ…。

「!?」

ぢゃりっ。

突然、入り口の方から足音がして、沙夜は耳を澄ました。

(黒曜?……………じゃ、ない)

もっと、どこかねっとりとした、引きずるような足取り。

ぢゃり。

足音が一歩、こちらに踏み出してきた。

黒曜はどこか分からない。

知らず知らずに、動悸が早鐘を打っていた。

沙夜はごくんと息を呑んで、左を前に身構えると、扉から内に距離をとった。

ぢゃりっ。

足音は、なおも近づいてくる。

沙夜の個室まで、あと二つ。

あと一つ…。

……………。

やがて戸を挟んだ正面で、気配がぴたりとやんだ。

沙夜は思わず、身体を強張らせる。

しぃんと静かな、長い、長い一瞬が過ぎていくのが分かった。

(来る…!)

沙夜は覚悟を決めて、大きく息を吸った。

…と、次の瞬間、

ぬぅっ。

「!?」

沙夜の背後から目の前に、蝋のように白い両手が突き出された。

「こはっ…」

…「ク」の音は口を覆った手のひらに跳ね返って、もう言葉になることはない。

唇を押さえつける細い指の隙間から、部屋に立ち込める古い汚物のそれに混じって、

嗅ぎ慣れた「死」のにおいがした。

背後のソレは恐るべき力で、なおも振りほどこうともがく沙夜を押さえつける。

沙夜は狭い個室の木の壁に、何度も頭を打ち付けるようにして暴れたてるが

努力は全くものともされない。

ぐんと胸元に引き付けられると、少女の頭上から首がぶらぁんと垂れた。

「……っ!」

女の、象牙色の眼球の中心が、じぃっと少女の目を見ていた。

痩せこけた土色の肌は、まるで焼け爛れたかのように、あるべき人の形を崩している。

ばさりと被さった髪の向こうで、動かなかった筈のドアノブがみしみしと鳴って…。

(やられた……!)

開いた戸の向こうには、誰もいなかった。

紅野邸では、ちょうど父・義人がテレビに見入っていた。

「うわぁ、尖晶、翡翠。今晩、最低気温氷点下だってさ。冷えるね〜」

「まぁ、本当に。沙夜様は苦労されてるでしょうね」

「そぉだよ〜。風邪ひかなきゃいいけどねぇ」

まだ若い歳の父親はそう言って、心底心配だという顔をして見せた。

家業に精を出すわけでもなく、式神のように役立つでもなく、常日頃、留守番要員

として自宅に待機させられているこの人ではあったが、気遣う心だけは、とかく人一倍である。

「それにしても、今夜は遅いですね」

「あー、ホントだね」

時計を見ると、時刻は二十三時を越している。

「こんなに長く掛かる仕事だとは、お聞きしていなかったんですけど…」

不安を僅かににじませて、尖晶が言った。

「うーん、でもまぁ、ホラ。琥珀も連れて行ったことだし。大丈夫だよ」

「だと、いいんですが…」

虫の知らせがそう告げるのか、式神二人は心配げに窓の外を眺める。

降りしきる雪はその量を増して、風は強く、吹雪を呼んでいた。

「んうっ、むぐううぅ!」

叩きつけるような大雪の中で、沙夜はくぐもったうめき声を漏らした。

しばらく意識を失っていたらしく、自分がどうやってここにいるのか、思い出せない。

気がついたときには、彼女は屋上のベランダらしき場所に引き出されていて、

手すりに両手両足、大の字の形に縛り付けられていた。

おまけに口には何か詰め物がなされていて、ごわごわとした雑巾のような布切れが

その上から噛まされていたのである。

「うー、むんっ、んんっ!」

二人が目的地に着いたのは、夜も二十時を回ってからのことである。

「うぅ〜っ、さむさむ…何でこんな時期に連日出勤しなきゃなんないんだか」

「まあまあ、ご主人様。そのお陰でおうちも繁盛で、毎日おいしいご飯が食べられるわけですし」

「あたしが食べさせてんだっつの。…ったく、建物の中ならあったかいかと思って来てみればねぇ…」

やっぱり寒いのだから、やるせないことこの上ない。

今回の依頼は、とある町の役所から仰せつかったものだ。

なんでも、住宅街の外れに昔学校として使われていた古い建物があって

長い間開けっ放しにされていたのだが、つい最近になってようやく取り壊されることが決まったらしい。

ところが付近の住民曰く、そこがまさに「出る」スポットなのであって、事実、工事の下見に入った

関係者の何人かが原因不明の事故にあったとか、おかしな声を聞いたとか人影が見えただとか

とにかく、ちょっとした騒ぎになっていたのである。町の職員は大層困り果てて、結局この日の午前中

「紅の杜」として除霊士の看板を掲げる沙夜のところへ、

事態の調査と問題の解決を請うてきたわけであった。

「さてと…でぇ、具体的には何をどうすればいいわけ?あぁん?」

「とりあえず、今日のところは様子見ということで、何かあったら報告してくれるだけでいいそうです」

「はぁ?ちょっと、『今日のところは』…って、

まさかこんなトコに何度も来いってわけじゃないでしょうね!?」

「一応、あちらの方でも段階を踏んで色々と調整する必要があるそうなので…」

「かー!お役所仕事が、泣かせるわっ」

先ほどから不満垂らしっぱなしの沙夜を先頭に、二人は古ぼけた階段を昇った。

校舎は全域木造建てで、一歩一歩体重を進めるたびに、老朽化した床板がキシキシと物悲しい音を立て

歳経た木材の独特な香りと相まって、いかにも長い間使われていなかったという感じが

ひしひしと伝わってくる。窓ガラスははめっ放しになっているものの

何枚に一枚かの割合で割れたり窓枠ごと落ちたりしていて

そこから真冬の風が容赦なく吹き込んできていた。

二人が来る途中にはなかったのだが、気づけば雪も降り出したようで

外からの風にさらわれてきたのだろうか、冷たい銀色の綿屑が、暗い校舎の中を冬の蛍火のように

ちらほらと舞い始めている。

細身の革のジャケットに膝上のロングブーツといった出立ちの沙夜は

こらえきれない寒さに先ほどからしきりに両肩を抱いて震えていた。

下は制服のスカートをそのまま穿いてきてしまったから、ブーツとの間の絶対領域は既に薄桃色に染まって

痛々しいほどの無防備な状態で晒されている。

ちなみに黒曜はと言えば、コートに長靴姿で、沙夜とは対照的に

肌を切るようなこの寒さにも比較的平然としていた。

「あ〜くそっ…式神のあんたになんでそんなもんが要んだか…」

「これですか?義人様に頂いたんです。あったかいですよー」

「あの、馬鹿親父…フラフラしてるかと思えば、遂に式神にまで手を出しやがったか…」

「ご主人様、そゆこと言うのが可愛くないって、義人様が仰ってました」

「きぁー、腹立つ!いいもん、来月絶対コート買ってやんだから!」

「いたっ、あぅ、蹴らないでくださいよぉ」

…と、寒さにかまけたそんなじゃれ合いも長く続いたのである。

いつまで経っても何の異常も見当たらなかったものだから、いつしか依頼のイの字も霞んで

どこかしら二人のテンションも上がってきていた。

油断禁物、勝って兜の緒がどうとかなどという戦どきの戒めは、このときばかりは頭になかった筈である。

二階の窓ガラス越しに、彼女が覗いていたのにも気づかなかったのだから。

しばらく経って、一階と二階の探索を終えた二人は、続く三階へと昇る階段の前に立っていた。

三階から上は屋外のベランダであったが、依頼主の話では鍵がなくなっていて出られないという

ことだったので、残すフロアは三階のみとなっていたところである。

もっとも、床面積だけでも相当に大きな建物で、ここまで調べて回る頃には大層な時間が経っていた。

「やれやれ…結局ここまで何もなし、ね」

「大丈夫ですよご主人様、まだあと一階残ってることですし」

「いやおい。その『大丈夫』って意味が分かんないだけど………ぁ」

そこまで言ったところで、急に沙夜が言葉を切った。

「?」

黒曜が怪訝そうにして顔を覗き込む。

「…ご主人様?どうかしましたか?」

「いや、あのさ…」

言いながら珍しく、沙夜が口ごもった。どうにも様子がおかしい。

しばらく前から妙にそわそわと落ち着きが無く、今では立ち止まっていても心なしか

腰がもじもじと動いてさえいるように見える。

優秀な式神とはこういう場合、言わないうちにも気づいてくれるものである。

主人の異変を素早く察知した黒曜が、元気よく言い放った。

「あっ、分かりましたご主人様、おしっ…」

がつんっ!

「いたぁっ!」

瞬時に飛んだ沙夜の拳は、黒曜の額へと向かって真っ直ぐに叩き込まれて、不敬は結果、未遂に終わった。

「

口に出すなこの、馬鹿っ!………あーもう、トイレどこかなぁ、くそっ…」

涙目でしゃがみこむ黒曜を尻目に、沙夜は少々切迫した表情で辺りを見やった。

体の小さい年頃の娘が、寒い中をこれだけの長時間歩かされたのだから

その手の生理的現象が近しくなるのも、無理はない。

ただ、日ごろ格好に気を使った振る舞いを重ねている手前

そのように可愛らしいことを人前で口にするのはいくらなんでも、ちょっと恥ずかしかったのだ。

「いたた…グーでぶつなんて酷いですよっ」

「五月蝿い。こっちはさっきから我慢してんだから…変に刺激しないでよね」

「あ、そうでしたか…でも我慢はいけませんよ。内緒の話なんですけど、つい先週も義人様が…」

「聞いてないっ!」

沙夜のブーツのつま先が、黒曜の右足にぐさっと突き刺さる。

床を転げる彼女にはこの際目もくれなかったが、先の問題の方がどうにもいよいよ

苦しくなってきていた。

「はぁ………んなことより、ねぇ、黒曜もトイレ探してよ」

「あぅあぅ……あ、トイレならさっきありましたけど」

そう言って黒曜が指差す先は、今来た廊下のずっと奥。

向こうの壁の突き当たり近くに、『お便所』の札がぶらりと下がっている。

沙夜は、分かりやすく顔をしかめた。

「うぁ、あれか…いや、あるのはずっと分かってたんだけど…あたし的には『お便所』じゃなくて、

『トイレ』を探してるつもりなんだけどな」

「でも、どこの階にもああいうのしかなかったですし」

「うげ…まぁ、そうだけどぉ。ニオイとか凄そうでいやなのよね…」

「お外がありますよ?」

「〜っ!それは絶っっ対に、断る!」

くわっと目を見開いて、言うが早いか、沙夜は小またで走り出していた。

「えっ、あっ…!待ってくださいご主人様〜!」

黒曜もそれに、慌てて続いたのである。

彼女もまた遠くから、それを追いかけていた。

今に始まることでなく、二人が来たときから、ずっと。

あるときは後ろから、またあるときは窓の外から。通り過ぎた扉の影から。天井から。

大きな目をぼぉんと見開いて、見慣れない二人連れが見知った校舎の中を

のろのろと、ぼんやりと歩いていくのを、静かにただじっと、見つめていたのである。

あるいは二人には、とうに気づかれていたことだったかもしれない。

単調な静寂と暗闇の中を進むにつれて、意識も次第に慣れっこになり、恐れることと

警戒することを忘れた侵入者の勘が、もはや彼女の吐く息の音すらも聞き分けること

ができなくなっていたのでなければ。

はあ。

凍てついた空気の中を、彼女の呼気は、白い影さえ生むことなく通り抜けた。

抜けた。

ぬけた。

二人連れが、この忌まわしい場所を抜けるのを見た。

自分の思い出の場所に、にんげんが足を踏み入れたのだ。

彼女の心は、それっきりいっぱいになった。

もう、追いついていたのである。

「ご主人様ーっ!ティッシュありますかー?」

「ばっ、声がでかいって言ってんじゃないっ!放っといてってば!

…ふぇぇ、予想通りのニオイだってこれ…」

「何かあったらすぐ飛んでいきますから!呼んでくださいねー!」

「あー!はい、はい!…ったく、もぉ…」

沙夜は結局例の突き当りの施設に、用を借りることとなった。

黒曜は入り口の、ささくれ立った木戸の向こう側で、主人が出てくるのを待っている。

沙夜にしてみれば正直、穴があったら生活用品の一切合切でも抱えて入って

そこで一生暮らしたいぐらいの心境であった。

「ふぅぅっ……」

だが、とりあえずセーフ。最悪の事態はこれで免れた。

「ったくっ…」

誰にともなく悪態をついて、沙夜はショーツを引き上げた。

とりあえず後は、さっさとこの仕事を切り上げて帰って寝よう。

そう自分に言い聞かせて、個室の戸に手をかけたのである。

ところが。

ぎしっ。

「んっ?」

戸が、開かない。

ぎしっ。ぎしぃ。

「えっ、あ、あれっ?」

何度押しても、引っ張っても、錆付いて真っ黒になったドアノブの付け根が

みりみりと音を立てるだけで、扉はまったく動かなかった。

「何で…」

そもそもノブが回らないので、鍵などかけてはいなかったのである。

沙夜の背中を急に、冷たいものが走った。

「黒曜ッ!」

恐怖に駆られて、式神の名を叫ぶ。

静まり返った真っ暗な世界の中で、沙夜の声だけが暗く響いた。

返事は、なかった。

「ちっ!」

体当たりで戸を開けようと試みるも、壁に立ち向かっているかのようにびくともしない。

まるで誰かが、向こう側から押し付けているかのようである。

ぢゃりっ…。

「!?」

ぢゃりっ。

突然、入り口の方から足音がして、沙夜は耳を澄ました。

(黒曜?……………じゃ、ない)

もっと、どこかねっとりとした、引きずるような足取り。

ぢゃり。

足音が一歩、こちらに踏み出してきた。

黒曜はどこか分からない。

知らず知らずに、動悸が早鐘を打っていた。

沙夜はごくんと息を呑んで、左を前に身構えると、扉から内に距離をとった。

ぢゃりっ。

足音は、なおも近づいてくる。

沙夜の個室まで、あと二つ。

あと一つ…。

……………。

やがて戸を挟んだ正面で、気配がぴたりとやんだ。

沙夜は思わず、身体を強張らせる。

しぃんと静かな、長い、長い一瞬が過ぎていくのが分かった。

(来る…!)

沙夜は覚悟を決めて、大きく息を吸った。

…と、次の瞬間、

ぬぅっ。

「!?」

沙夜の背後から目の前に、蝋のように白い両手が突き出された。

「こはっ…」

…「ク」の音は口を覆った手のひらに跳ね返って、もう言葉になることはない。

唇を押さえつける細い指の隙間から、部屋に立ち込める古い汚物のそれに混じって、

嗅ぎ慣れた「死」のにおいがした。

背後のソレは恐るべき力で、なおも振りほどこうともがく沙夜を押さえつける。

沙夜は狭い個室の木の壁に、何度も頭を打ち付けるようにして暴れたてるが

努力は全くものともされない。

ぐんと胸元に引き付けられると、少女の頭上から首がぶらぁんと垂れた。

「……っ!」

女の、象牙色の眼球の中心が、じぃっと少女の目を見ていた。

痩せこけた土色の肌は、まるで焼け爛れたかのように、あるべき人の形を崩している。

ばさりと被さった髪の向こうで、動かなかった筈のドアノブがみしみしと鳴って…。

(やられた……!)

開いた戸の向こうには、誰もいなかった。

紅野邸では、ちょうど父・義人がテレビに見入っていた。

「うわぁ、尖晶、翡翠。今晩、最低気温氷点下だってさ。冷えるね〜」

「まぁ、本当に。沙夜様は苦労されてるでしょうね」

「そぉだよ〜。風邪ひかなきゃいいけどねぇ」

まだ若い歳の父親はそう言って、心底心配だという顔をして見せた。

家業に精を出すわけでもなく、式神のように役立つでもなく、常日頃、留守番要員

として自宅に待機させられているこの人ではあったが、気遣う心だけは、とかく人一倍である。

「それにしても、今夜は遅いですね」

「あー、ホントだね」

時計を見ると、時刻は二十三時を越している。

「こんなに長く掛かる仕事だとは、お聞きしていなかったんですけど…」

不安を僅かににじませて、尖晶が言った。

「うーん、でもまぁ、ホラ。琥珀も連れて行ったことだし。大丈夫だよ」

「だと、いいんですが…」

虫の知らせがそう告げるのか、式神二人は心配げに窓の外を眺める。

降りしきる雪はその量を増して、風は強く、吹雪を呼んでいた。

「んうっ、むぐううぅ!」

叩きつけるような大雪の中で、沙夜はくぐもったうめき声を漏らした。

しばらく意識を失っていたらしく、自分がどうやってここにいるのか、思い出せない。

気がついたときには、彼女は屋上のベランダらしき場所に引き出されていて、

手すりに両手両足、大の字の形に縛り付けられていた。

おまけに口には何か詰め物がなされていて、ごわごわとした雑巾のような布切れが

その上から噛まされていたのである。

「うー、むんっ、んんっ!」

首を回して脇を見やると、既に同じようにして黒曜が戒められていた。

彼女はとうに気づいていたようだが、疲れのこもった、不安そうな顔をしてこちらを見ている。

深夜の極寒の空気が、動けない二人を襲っていた。

降りしきる雪は風にのって二人の身体を打ち続け、腕や頭にうっすらと白く積もっていく。

肌を切るような寒さの中、スカートから除く沙夜の素肌は真っ赤に染まって

艶やかな面の唇も色の悪い紫色へと、徐々に変わりつつあった。

じゃぼぉん。

階段に通じる出口の方で、にぶい水音がした。

振り向くと、彼女たちを襲った例の存在、長い髪を垂らした女の姿が、そこにあった。

痩せぎすながら身長は高く、しかし泣いているようにうつむいて、背中を丸めている。

着ているものはボロボロで、汚らしい色が散々に染み付いているものの

学生服でないところを見ると、通っていた生徒というわけではないらしい。

目を引いたことには、その女、この寒さの中に、頭の先から足元まで全身水浸しなのであった。

じゃぼんっ。

女がこちらに歩いてくると、例の水音がまた響いた。

見ると、両手には大きなポリタンクが下げられていて、音はそこから漏れてくるようである。

「んっ!うーっ、うっ、んんん!」

「むっ、んうっ、むぅんッ!」

猛烈に嫌な予感がした二人は、不自由な身体を精一杯に揺すった。

女は足取りを緩めず、じわじわと近づいてくる。

そして二人のうち、沙夜の前にまず立つと、ゆっくりとした動作でおもむろにポリタンクを抱え

キャップを回し始めた。

「んぅむううううぅッッ」

もはや何をされるか判断した沙夜は、渾身の力を振るって暴れたが、手足の戒めは緩む気配もない。

どのみち、もう遅かったもと言える。

ばしゃぁぁっ!

「〜〜〜〜ッッッッ!!」

猿轡の下で、沙夜の絶叫が響き渡った。

ポリタンクの中身は冷水である。

女は幾度も、少女に向かって容器を振るった。

一度。また、一度。

頭から浴びせられた沙夜は、凍りつく寸前の液体がジャケットの下を流れ落ちるごと

に、まるでナイフで切られたかのような感触と痛みを肌に覚えて、激しい身もだえを繰り返す。

凶行は、彼女が濡れネズミになるまで続いた。

前髪を額に張り付かせて、張りつけられたままがっくりと膝を折った沙夜は、がたが

たと四肢を震わせることしかできなくなっている。

悲痛なまなざしで、隣からそれを見届けていた黒曜も、すぐに同様の洗礼を浴びた。

コートの上からでは不満だったのか、女はボタンを強引に引きちぎってその前をはだ

けさせると、覗いた白いブラウスの胸元めがけて、ポリタンクの冷水を振るう。

純白のブラウスが水を吸い、青みを帯びるほどに冷え切った肌の色を透かし通す頃に

淡々とした責めはこれも、ようやく終わった。

「ふぅぅっ……ふっ、……………んむぅ」

「んふ………っ………」

布越しに一瞬、二人の口から喘ぎ声のようなものが漏れた。

だが、もはや叫ぶこともままならないのか

ぐったりと、両腕にかけられた縄に体重を預けるようにして、それっきり少女たちは沈黙する。

沙夜だけはまだ気力を残しているようで、それでも時折半眼で、女の姿を確認しようとするのだが。

(…………)

混濁した意識の中で彼女が見たものは、唇の溶け落ちた死者の、じっとりとした笑い顔。

ごぉっ。

吹雪がまた、強く吹いたようだった。

それから、時間だけが過ぎていった。

彼女はと言えば、その間ずっと、懐かしい思い出を噛み締めていた。

思えば昨日のできごとのような、しかしそれは、遠い昔の話。

こんな吹雪の、凍てつくような寒い夜、このベランダで同じように、水濡れになった少女がいたこと。

寒くて。

声が、出せなくて。

手足に巻きついた布切れが憎たらしくて、何度ももがいて、泣き叫んで。

彼女の脳裏には、それが焼きついていて。

それだけが焼きついていて、閉じたはずの眼を、こうして今開けているのである。

そういえば、あの日もそうだった。

両親との喧嘩。

冬の家出。

街外れへの逃避行。

暗い細道。

古びた校舎。

玄関。

雪、長い廊下。

昇る階段。

割れた窓ガラス。

冷たい風。

開かないお便所。

足音、人影、言えぬ恐怖。

響く絶叫。

男の顔。

暴行。

暴行。

暴行、蹂躙、散った血の赤。

縛った縄。

冷たい水。

放擲、施錠。

遠い足音、哀願。

悲鳴、絶望。

狂乱。

狂乱。

乱心。

孤独。

動かない躯。

沈黙。

…それが、あの日。

浮かび上がる悪趣味な映像の数々に、彼女はどこか見覚えがあったが、何故これが今

の自分の胸をここまで高ぶらせるのか、それはどうしても分からなかった。

自分が誰を見ていたのか、誰が自分を見ていたのか、そんなこともとうに忘れていた。

ただ何となくいつまでも、ぼんやりとした憎しみだけが主人となっていたのである。

彼女は、磔になった二人を見ていた。

ここに引き上げてからと言えば、もう十分な時間が経つ。

猿轡をきつく噛んで、思い出の少女と同じように暴れもがいた形跡を残したまま

吹きつける雪に真っ白く彩られたヒトガタが、そこにあった。

ジャケットの娘も、しばらく意識はもったようだが、今はもうくずおれて、顔を上げることもしない。

ふと、その頭に彼女は手をかけた。

ぱりぱりと細かい音を立てて、凍りついた前髪がつかみ挙げられる。端正な顔だった。

まるで思い出の少女のような。

自分が誰だったのか、思い出させてくれるような。

はあ。

彼女は、ゆっくりと息を吐いた。

二人が思い出の足跡を辿ったのは、単なる偶然だったのかもしれない。

だが、思い出の少女と同じ階段を昇り、同じ廊下を歩いて、同じ部屋に入った二人ならば、あるいはと思った。

本物でなくてもいい、もう一度あの少女を、あの軌跡を辿ることができたなら、

それだけでこの苦しみが癒えると信じたのである。

ばさり。

気がつけば、彼女は娘の猿轡を剥ぎ取っていた。

だらりと下がった舌の奥から、濡れた詰め物を取り除く。

問いかけるように、両手で、冷え切った頬を彼女は抱いた。

オオ。オオオ。

彼女の開いた喉から、嘆くような、押しつぶすような音が漏れた。

娘の口は、動かない。

考えて見れば、この気温の中、もう何時間このままでいたか分からないのである。

全身に水を被って、氷漬けになった人間がこれ以上、生きているはずが無かった。

だめか。

彼女は、凍りついた二人に背を向けて、

「……に…」

次の瞬間、絞り出すような声を聞いたのである。

「我が、言霊……に…」

青黒く染まった沙夜の唇が、

「応え…て……………立て…」

戒めを解かれ、震えながら、しかし確実に、言葉をつむいでいく。

振り返った死者の、朽ちた眼が、驚きのあまりに見開かれていた。

紫の瞳の奥には、焼け付くような意思が宿って。

「…こは……くっ!」

その名が呼ばれた、刹那――。

どんっ!

漆黒の空から一条のつむじが舞い降り、沙夜を包んで光り輝いていた。

舞い落ちる雪。

きりきりと吹く風。

その中に、燃え上がるような紅の衣を纏って、少女が立ち上がっている。

衣の名は、「琥珀」。沙夜の力の源となり、鬼にも勝る霊力を与える式神が一人。

それが放つ力の前に、四肢を覆った氷雪はばらばらに溶けて消え、自由を奪っていた

あらゆる戒めは、気付けば手すりごと跡形もなく吹き飛んでいた。

「ふぅぅっ……………」

沙夜が、長い溜息を吐いた。

琥珀によって得られた力か、彼女は先ほどまでとはうってかわった様子で、そ

の全身に生き生きとした生気をみなぎらせていた。

そして、全身から溢れ出す、圧倒的な「気」。

あまりの霊圧にゆがんで見える空気が、少女の周りの空間をゆらゆらと揺らめかせる。

吹き付ける雪と風は、その身に触れる前に受け止められ、かき消されて、琥珀の表に

染み一つつけることはない。

犠牲者の突然の変貌に、死人の女は思わず怯えて、後ずさりした。

「いやぁ……お蔭様で。思い出にひたってたトコ悪いけど、こっちも危なかったわ」

急速に血色の戻っていく貌に、達観したような笑みを浮かべて沙夜が言った。

「この子の力を貰わなかったら、悪いけど流石のあたしもやられてたわね」

沙夜の目線に釣られるように、傍を見やると、これも戒めをいつの間にか解かれた

黒曜が、ぐったりとした様子で手すりに寄りかかっている。

「うゅぅ〜……」

辛うじて自分の足で立ってはいるものの、こちらは相当疲弊しているようだ。

奇跡の正体は、主人の霊力を受けて働く式神の、その注いだ沙夜の力を、一時的に

とはいえ、「逆」に傾けるという荒業である。

式神である黒曜の本性は霊体であって、肉体的なダメージでその存在が危うくなる

ことは滅多にない。そこで、黒曜の精神から、本体である沙夜に常に微弱な霊力を注ぎ続けることで

沙夜自身も辛うじて命をつないでいたというわけであった。

「ま、あんなもん口にはめられてりゃ、いつまで経っても琥珀は呼べなかったわけだから?

あともう少し放っとかれてたら、黒曜の霊力もあたしの命も尽きてたかもだけど…」

そこで、さて、と沙夜は続けながら、

「もう一働きして貰うわっ、黒曜!」

叫ぶと同時に、呼ばれたものの姿は光となって、その手に矢のように吸い込まれた。

瞬間、ばちばちっ、と音がして、沙夜の手のひらが山吹色の火花を散らす。

憑依した術者に驚天の攻撃力を付加する、沙夜の右腕。それが、黒曜という式神である。

実体の消えた黒曜の意識が、「絆」を通して沙夜の意識に介入してきた。

『はぁっ、………疲れた。早めにお願いしますね、ご主人様』

「はいはい、まかせなさいって」

声に出して応える沙夜。

否や、煌めく右手を高く掲げて拳を作ると、出力全開で霊力を注ぎ込んだ。

キイイイイン。

幾千の悪鬼を葬ってきた「紅の杜」の力が、目の前で一点へと収束していく。

稲妻のような重い輝きが、その手のひらから迸った。

怯えて、女がまた一歩、後ずさりした。

沙夜が、ゆっくりと口を開く。

「あんたの気持ちは、寝てる間に聞いてたよ。悪いようにはしないから――」

言い終わらないうちに、女が奇怪な叫びを上げて――。

「――だからちょっと、大人しくしてなさい!」

――逃げようとした背中に、全霊の魔力が叩きつけられたのであった。

それから。

「眠い…」

沙夜が目覚めたのは、翌々日の十時ごろである。

一昨日の晩、あれから黒曜を抱えて、どうやって家に帰ったのかは覚えていなかった。

起きてリビングに行くと、父、義人は涙を流して抱きついてきたのだが、拳の一閃

で黙らせたのは言うまでもない。

黒曜は、元気だった。

テレビを付けると、例の廃校舎が中継で出ていた。

依頼主には尖晶が成功を伝えてくれていたらしいが、後調査ということで向こうが

出向くと、件の開かずのベランダで、雪に埋もれた、若い女性の白骨遺体が見つかったのだそうだ。

遺体に特に損傷がないことと、縛られたような形跡があることから、

猟奇殺人事件として捜査が始められたらしい。

(…犯人、見つかるといいね)

目覚ましのコーヒーをすすりながら、沙夜はもやもやと独り、頬杖をついて考えていた。

空は晴れていたが、灰色に濁った雪ははらはらと時折窓の外を舞って

街は銀景色かと思えば、びしゃびしゃの雪解け水が道を汚していた。

目を閉じればまた、女の顔や彼方の記憶、死にゆく恐怖が延々と浮かんで

忘れられぬ思いに胸が縮こまるのだ。

そろそろ、厭になったか。

そう自分に問いかけながら、カップのスプーンをかき混ぜるたび

今日も、沙夜はそれらがくるくると回り一つになって、安いクリープのように上手に、

真っ暗なコーヒーの中に染み込んでいくのを感じるのである。

明日も、次も。

そんな感じだろう。

(結)

首を回して脇を見やると、既に同じようにして黒曜が戒められていた。

彼女はとうに気づいていたようだが、疲れのこもった、不安そうな顔をしてこちらを見ている。

深夜の極寒の空気が、動けない二人を襲っていた。

降りしきる雪は風にのって二人の身体を打ち続け、腕や頭にうっすらと白く積もっていく。

肌を切るような寒さの中、スカートから除く沙夜の素肌は真っ赤に染まって

艶やかな面の唇も色の悪い紫色へと、徐々に変わりつつあった。

じゃぼぉん。

階段に通じる出口の方で、にぶい水音がした。

振り向くと、彼女たちを襲った例の存在、長い髪を垂らした女の姿が、そこにあった。

痩せぎすながら身長は高く、しかし泣いているようにうつむいて、背中を丸めている。

着ているものはボロボロで、汚らしい色が散々に染み付いているものの

学生服でないところを見ると、通っていた生徒というわけではないらしい。

目を引いたことには、その女、この寒さの中に、頭の先から足元まで全身水浸しなのであった。

じゃぼんっ。

女がこちらに歩いてくると、例の水音がまた響いた。

見ると、両手には大きなポリタンクが下げられていて、音はそこから漏れてくるようである。

「んっ!うーっ、うっ、んんん!」

「むっ、んうっ、むぅんッ!」

猛烈に嫌な予感がした二人は、不自由な身体を精一杯に揺すった。

女は足取りを緩めず、じわじわと近づいてくる。

そして二人のうち、沙夜の前にまず立つと、ゆっくりとした動作でおもむろにポリタンクを抱え

キャップを回し始めた。

「んぅむううううぅッッ」

もはや何をされるか判断した沙夜は、渾身の力を振るって暴れたが、手足の戒めは緩む気配もない。

どのみち、もう遅かったもと言える。

ばしゃぁぁっ!

「〜〜〜〜ッッッッ!!」

猿轡の下で、沙夜の絶叫が響き渡った。

ポリタンクの中身は冷水である。

女は幾度も、少女に向かって容器を振るった。

一度。また、一度。

頭から浴びせられた沙夜は、凍りつく寸前の液体がジャケットの下を流れ落ちるごと

に、まるでナイフで切られたかのような感触と痛みを肌に覚えて、激しい身もだえを繰り返す。

凶行は、彼女が濡れネズミになるまで続いた。

前髪を額に張り付かせて、張りつけられたままがっくりと膝を折った沙夜は、がたが

たと四肢を震わせることしかできなくなっている。

悲痛なまなざしで、隣からそれを見届けていた黒曜も、すぐに同様の洗礼を浴びた。

コートの上からでは不満だったのか、女はボタンを強引に引きちぎってその前をはだ

けさせると、覗いた白いブラウスの胸元めがけて、ポリタンクの冷水を振るう。

純白のブラウスが水を吸い、青みを帯びるほどに冷え切った肌の色を透かし通す頃に

淡々とした責めはこれも、ようやく終わった。

「ふぅぅっ……ふっ、……………んむぅ」

「んふ………っ………」

布越しに一瞬、二人の口から喘ぎ声のようなものが漏れた。

だが、もはや叫ぶこともままならないのか

ぐったりと、両腕にかけられた縄に体重を預けるようにして、それっきり少女たちは沈黙する。

沙夜だけはまだ気力を残しているようで、それでも時折半眼で、女の姿を確認しようとするのだが。

(…………)

混濁した意識の中で彼女が見たものは、唇の溶け落ちた死者の、じっとりとした笑い顔。

ごぉっ。

吹雪がまた、強く吹いたようだった。

それから、時間だけが過ぎていった。

彼女はと言えば、その間ずっと、懐かしい思い出を噛み締めていた。

思えば昨日のできごとのような、しかしそれは、遠い昔の話。

こんな吹雪の、凍てつくような寒い夜、このベランダで同じように、水濡れになった少女がいたこと。

寒くて。

声が、出せなくて。

手足に巻きついた布切れが憎たらしくて、何度ももがいて、泣き叫んで。

彼女の脳裏には、それが焼きついていて。

それだけが焼きついていて、閉じたはずの眼を、こうして今開けているのである。

そういえば、あの日もそうだった。

両親との喧嘩。

冬の家出。

街外れへの逃避行。

暗い細道。

古びた校舎。

玄関。

雪、長い廊下。

昇る階段。

割れた窓ガラス。

冷たい風。

開かないお便所。

足音、人影、言えぬ恐怖。

響く絶叫。

男の顔。

暴行。

暴行。

暴行、蹂躙、散った血の赤。

縛った縄。

冷たい水。

放擲、施錠。

遠い足音、哀願。

悲鳴、絶望。

狂乱。

狂乱。

乱心。

孤独。

動かない躯。

沈黙。

…それが、あの日。

浮かび上がる悪趣味な映像の数々に、彼女はどこか見覚えがあったが、何故これが今

の自分の胸をここまで高ぶらせるのか、それはどうしても分からなかった。

自分が誰を見ていたのか、誰が自分を見ていたのか、そんなこともとうに忘れていた。

ただ何となくいつまでも、ぼんやりとした憎しみだけが主人となっていたのである。

彼女は、磔になった二人を見ていた。

ここに引き上げてからと言えば、もう十分な時間が経つ。

猿轡をきつく噛んで、思い出の少女と同じように暴れもがいた形跡を残したまま

吹きつける雪に真っ白く彩られたヒトガタが、そこにあった。

ジャケットの娘も、しばらく意識はもったようだが、今はもうくずおれて、顔を上げることもしない。

ふと、その頭に彼女は手をかけた。

ぱりぱりと細かい音を立てて、凍りついた前髪がつかみ挙げられる。端正な顔だった。

まるで思い出の少女のような。

自分が誰だったのか、思い出させてくれるような。

はあ。

彼女は、ゆっくりと息を吐いた。

二人が思い出の足跡を辿ったのは、単なる偶然だったのかもしれない。

だが、思い出の少女と同じ階段を昇り、同じ廊下を歩いて、同じ部屋に入った二人ならば、あるいはと思った。

本物でなくてもいい、もう一度あの少女を、あの軌跡を辿ることができたなら、

それだけでこの苦しみが癒えると信じたのである。

ばさり。

気がつけば、彼女は娘の猿轡を剥ぎ取っていた。

だらりと下がった舌の奥から、濡れた詰め物を取り除く。

問いかけるように、両手で、冷え切った頬を彼女は抱いた。

オオ。オオオ。

彼女の開いた喉から、嘆くような、押しつぶすような音が漏れた。

娘の口は、動かない。

考えて見れば、この気温の中、もう何時間このままでいたか分からないのである。

全身に水を被って、氷漬けになった人間がこれ以上、生きているはずが無かった。

だめか。

彼女は、凍りついた二人に背を向けて、

「……に…」

次の瞬間、絞り出すような声を聞いたのである。

「我が、言霊……に…」

青黒く染まった沙夜の唇が、

「応え…て……………立て…」

戒めを解かれ、震えながら、しかし確実に、言葉をつむいでいく。

振り返った死者の、朽ちた眼が、驚きのあまりに見開かれていた。

紫の瞳の奥には、焼け付くような意思が宿って。

「…こは……くっ!」

その名が呼ばれた、刹那――。

どんっ!

漆黒の空から一条のつむじが舞い降り、沙夜を包んで光り輝いていた。

舞い落ちる雪。

きりきりと吹く風。

その中に、燃え上がるような紅の衣を纏って、少女が立ち上がっている。

衣の名は、「琥珀」。沙夜の力の源となり、鬼にも勝る霊力を与える式神が一人。

それが放つ力の前に、四肢を覆った氷雪はばらばらに溶けて消え、自由を奪っていた

あらゆる戒めは、気付けば手すりごと跡形もなく吹き飛んでいた。

「ふぅぅっ……………」

沙夜が、長い溜息を吐いた。

琥珀によって得られた力か、彼女は先ほどまでとはうってかわった様子で、そ

の全身に生き生きとした生気をみなぎらせていた。

そして、全身から溢れ出す、圧倒的な「気」。

あまりの霊圧にゆがんで見える空気が、少女の周りの空間をゆらゆらと揺らめかせる。

吹き付ける雪と風は、その身に触れる前に受け止められ、かき消されて、琥珀の表に

染み一つつけることはない。

犠牲者の突然の変貌に、死人の女は思わず怯えて、後ずさりした。

「いやぁ……お蔭様で。思い出にひたってたトコ悪いけど、こっちも危なかったわ」

急速に血色の戻っていく貌に、達観したような笑みを浮かべて沙夜が言った。

「この子の力を貰わなかったら、悪いけど流石のあたしもやられてたわね」

沙夜の目線に釣られるように、傍を見やると、これも戒めをいつの間にか解かれた

黒曜が、ぐったりとした様子で手すりに寄りかかっている。

「うゅぅ〜……」

辛うじて自分の足で立ってはいるものの、こちらは相当疲弊しているようだ。

奇跡の正体は、主人の霊力を受けて働く式神の、その注いだ沙夜の力を、一時的に

とはいえ、「逆」に傾けるという荒業である。

式神である黒曜の本性は霊体であって、肉体的なダメージでその存在が危うくなる

ことは滅多にない。そこで、黒曜の精神から、本体である沙夜に常に微弱な霊力を注ぎ続けることで

沙夜自身も辛うじて命をつないでいたというわけであった。

「ま、あんなもん口にはめられてりゃ、いつまで経っても琥珀は呼べなかったわけだから?

あともう少し放っとかれてたら、黒曜の霊力もあたしの命も尽きてたかもだけど…」

そこで、さて、と沙夜は続けながら、

「もう一働きして貰うわっ、黒曜!」

叫ぶと同時に、呼ばれたものの姿は光となって、その手に矢のように吸い込まれた。

瞬間、ばちばちっ、と音がして、沙夜の手のひらが山吹色の火花を散らす。

憑依した術者に驚天の攻撃力を付加する、沙夜の右腕。それが、黒曜という式神である。

実体の消えた黒曜の意識が、「絆」を通して沙夜の意識に介入してきた。

『はぁっ、………疲れた。早めにお願いしますね、ご主人様』

「はいはい、まかせなさいって」

声に出して応える沙夜。

否や、煌めく右手を高く掲げて拳を作ると、出力全開で霊力を注ぎ込んだ。

キイイイイン。

幾千の悪鬼を葬ってきた「紅の杜」の力が、目の前で一点へと収束していく。

稲妻のような重い輝きが、その手のひらから迸った。

怯えて、女がまた一歩、後ずさりした。

沙夜が、ゆっくりと口を開く。

「あんたの気持ちは、寝てる間に聞いてたよ。悪いようにはしないから――」

言い終わらないうちに、女が奇怪な叫びを上げて――。

「――だからちょっと、大人しくしてなさい!」

――逃げようとした背中に、全霊の魔力が叩きつけられたのであった。

それから。

「眠い…」

沙夜が目覚めたのは、翌々日の十時ごろである。

一昨日の晩、あれから黒曜を抱えて、どうやって家に帰ったのかは覚えていなかった。

起きてリビングに行くと、父、義人は涙を流して抱きついてきたのだが、拳の一閃

で黙らせたのは言うまでもない。

黒曜は、元気だった。

テレビを付けると、例の廃校舎が中継で出ていた。

依頼主には尖晶が成功を伝えてくれていたらしいが、後調査ということで向こうが

出向くと、件の開かずのベランダで、雪に埋もれた、若い女性の白骨遺体が見つかったのだそうだ。

遺体に特に損傷がないことと、縛られたような形跡があることから、

猟奇殺人事件として捜査が始められたらしい。

(…犯人、見つかるといいね)

目覚ましのコーヒーをすすりながら、沙夜はもやもやと独り、頬杖をついて考えていた。

空は晴れていたが、灰色に濁った雪ははらはらと時折窓の外を舞って

街は銀景色かと思えば、びしゃびしゃの雪解け水が道を汚していた。

目を閉じればまた、女の顔や彼方の記憶、死にゆく恐怖が延々と浮かんで

忘れられぬ思いに胸が縮こまるのだ。

そろそろ、厭になったか。

そう自分に問いかけながら、カップのスプーンをかき混ぜるたび

今日も、沙夜はそれらがくるくると回り一つになって、安いクリープのように上手に、

真っ暗なコーヒーの中に染み込んでいくのを感じるのである。

明日も、次も。

そんな感じだろう。

(結)